Kletterhistorie, Archiv 2023

31. Dezember 2023

Feldpost

Poststempel vom 20.4.18, Charlottenburg

Herrn

Korporal Baudisch Wilh.

k. u. k. Inf. Rgt 124 III

11. Feldkomp. II. Zug

K. u. k. Feldpost 363.

Lieber Schwager!

Unseren herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! Besten Dank für die nette Karte! Hoffentlich kann aber im Herbst der Korporalsrock endgültig ausgezogen werden, damit wir alle wieder zu unseren

Lieben zurückkehren können. Herzliche Grüße! Ihr Schwager George Christophe und Frau

Lt. der Res. Dr. Christophe, z. Zt. Charlottenburg 2 Guerickestr 20

George Christophes Frau Frida war die Schwester von Hulda, der Ehefrau von Wilhelm (Willy) Baudisch.

24. Dezember 2023 🎄✨

Es muss Schnackeln

Offensichtlich feierten nicht nur die Alpenvereinssektionen im Winter fleißig Bälle, sondern es luden auch einzelne Kletterklubs dazu ein - wie die "Freie Dresdner Kletter-Riege". Dieser

Kletterklub wurde im Juli 1912 gegründet. Anlässlich des 87. Stiftungsfestes im Jahr 1999 schrieb Carsten Ließ zur Epoche vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges: Zu den aktivsten Klubmitgliedern

in dieser Zeit zählten zweifellos Otto Dietrich, Willy Kotz, Erich Naumann, Otto Rülke, Wilhelm Fiehl, Carl Ließ, Walter Biefe, Kurt Eschner, Willy Handke, Johannes Unger, Alfred Unglaub, Erich

"August" Hentschel, Gerhard Lauktien, Kurt Neubert, Walter Lösche und Kurt Naumann.

Der tiefere Sinn hinter dem Motto des Großen Bergler-Balles "Es muß Dirndeln und Schnackeln daß die Wände wackeln" lässt sich heute wohl nicht mehr aufklären oder auch nur erahnen. Zumindest

nicht, wenn man eine gute Kinderstube hatte.

17. Dezember 2023

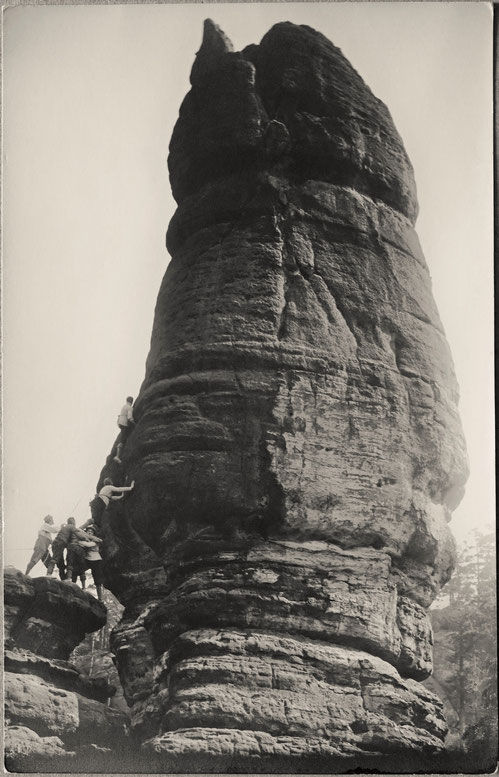

Highline zum Märchenturm

Die erste sportliche Besteigung des Märchenturms gelang am 23. Mai 1937 der Seilschaft Helmut Oehme und Hans Bieberstein. Das abgebildete Foto ist vermutlich älteren Datums und zeigt eine

Begehung mit "künstlichen Hilfsmitteln". Mit welcher Methode genau die Kletterer damals den Märchenturm erobert haben, lässt die Karte nicht erkennen. Jedenfalls gab es verschiedene Besteigungen

vor dem Jahr 1937, deren früheste wohl 1920 erfolgte.

Wer ins Bild hineinzoomt, kann erkennen, der Kletterer war nicht ungesichert, sondern durch ein um den Bauch gebundenes Seil mittels Karabiner mit der Seilbahn verbunden.

Martin Seidel war ein Schmilkaer Fotograf und Verleger von Fotopostkarten. Neben vielen Landschaftsmotiven hat er vereinzelt Kletterer an Gipfeln fotografiert. Da war natürlich die Barbarine

dabei, es gibt aber auch Karten vom Johanniskopf, dem Schiefen Turm, der Jungfer, dem Onkel oder der Winterbergbarbarine. Selbst geklettert scheint er nicht zu sein, denn diese Fotos, mit

Ausnahme vom Schiefen Turm, hier hat er auf dem Mandarin gestanden, sind aus dem Blickwinkel des Wanderers belichtet. Des weiteren hat er Touristen beim Aufstieg zum Großen Winterberg aufgenommen

und ihnen die Abzüge dieser Fotos verkauft.

10. Dezember 2023

Ein rätselhaftes Abzeichen

Was verbirgt sich hinter dem DAV Südmark Dresden – war es eine Gemeinschaft (Sektion/Zweig oder Ortsgruppe) des Alpenvereins? Dies wäre eine Vermutung, weil die Gestaltung vom abgebildeten

Edelweiß bis aufs kleinste Blütenblatt genau dem Logo des Alpenvereins entspricht. Doch weit gefehlt! Die Mitarbeiter des Alpinen Museums in München konnten hier Aufklärung geben:

Es ist ein Abzeichen des Deutschen Alpinen Vereins Südmark mit Sitz in München und Zweig in Dresden. Es handelt sich um eine frühe nationalsozialistische Tarnorganisation, die in der sächsischen

Schweiz in den 20er Jahren aktiv war. Mitglieder dieser „Organisation“ rühmten sich ab 1933, dass sie bereits in den zwanziger Jahren unter dem Hakenkreuz aktiv gewesen wären. In den

Vereinsregistern in Dresden und München war dieser Verein in den zwanziger Jahren offiziell weder zugelassen noch eingetragen. Nach 1933 ist der „Zweig Südmark“ anscheinend nicht mehr in

Erscheinung getreten.

Der DAV Südmark, Zweig Dresden hat mit dem Alpenverein nichts zu tun, er nimmt aber die geläufigen Bezeichnungen im Alpenverein nach 1938 (DAV, Zweig) etwa 10 bis 15 Jahre vorweg.

3. Dezember 2023

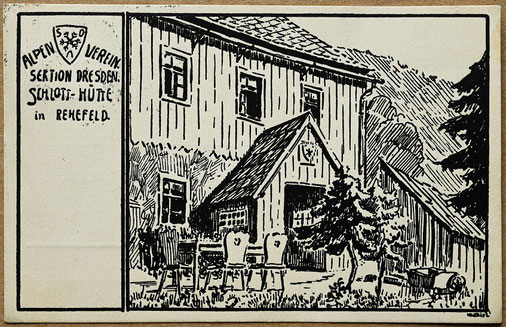

Die Hütten der Sektion Dresden

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Sektion Dresden nicht nur in den Stubaier Alpen mit der Dresdner und der Hochstubaihütte zwei Unterkunftshäuser, sondern auch mehrere Hütten in der Sächsischen

Schweiz und dem Osterzgebirge.

Die auf der Postkarte abgebildete Schlott-Hütte erwarb die 1907 gegründete Schneelaufabteilung im Jahr 1922. Benannt wurde sie nach dem Fabrikanten Friedrich Schlott (1855–1935), welcher Mitglied

in der Sektion Dresden war und der den Erwerb sowohl der Kirnitzschtalhütte wie auch der Hütte in Rehefeld materiell unterstützte. Die Kirnitzschtalhütte wiederum gehörte der Jugendgruppe der

Sektion und stand auf einem Friedrich Schlott gehörenden Grundstück. Zur Kirnitzschtalhütte findet sich in der Festschrift zum 90-jährigen Bestehen der Sektion Dresden folgender Satz: "Sie wurde

nach den Grundsätzen einer unbewirtschafteten Alpenvereinshütte betrieben, wobei die Übernachtung nur männlichen Personen gestattet war." Klingt irgendwie langweilig.

Ein drittes Haus, die Krippener Hütte, wurde von der Kletterabteilung der Sektion errichtet und im Sommer 1926 eingeweiht. Nach dem politischen Zusammenbruch der DDR und der Neugründung diverser

Alpenvereinssektionen ist diese Hütte in den Besitz der Akademischen Sektion Dresden übergegangen.

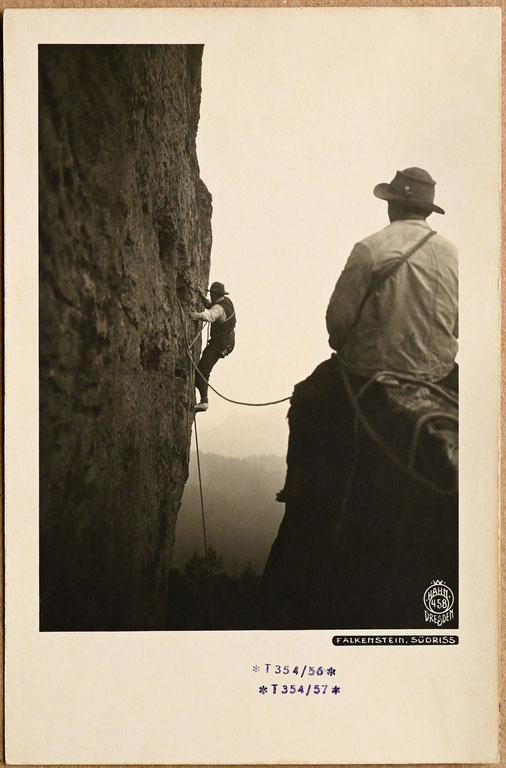

26. November 2023

Sein letzter Streich

Er gehört zweifelsfrei zu den großen Linien im Gebirge, der Südriss am Falkenstein. Erstbegangen wurde er von der Seilschaft Oliver Perry Smith und den Brüdern Rudolf und Arymund Fehrmann am 11.

November 1913. Es war gleichzeitig die letzte Erstbegehung, die Oliver Perry-Smith im Elbsandsteingebirge erschlossen hat. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs - im September 1914 - kehrte

Perry-Smith in seine Heimat, die Vereinigten Staaten, zurück. Er besuchte Europa nie mehr. Am 13. Mai 1969 verstarb Oliver Perry-Smith im Lebensalter von 84 Jahren in Denver/Colorado. Seine

beiden Mitstreitern war ein deutlich kürzeres Leben beschieden. Der 1887 geborene Arymund Fehrmann überlebte den Südriss kein Jahr, er fiel am 25. Oktober 1914 in Belgien. Rudolf Fehrmann starb

1948, 62-jährig, im sowjetischen Internierungslager Fünfeichen in Neubrandenburg.

Karabiner sollen ab 1913 in der Sächsischen Schweiz Verwendung gefunden haben. Wer sich das Foto genau anschaut wird erkennen Perry-Smith hat hier keinen Karabiner genutzt, sondern die Schlinge

um das Seil geknotet.

Warum hat der originale Südriss mit seinem Quergang im aktuellen SBB-Führer zwei Sternchen bekommen, der wenige Jahre später erschlossene Direkte Südriss aber nur eines? Letzteren zeichnet doch

eine deutlich elegantere Linie aus.

19. November 2023

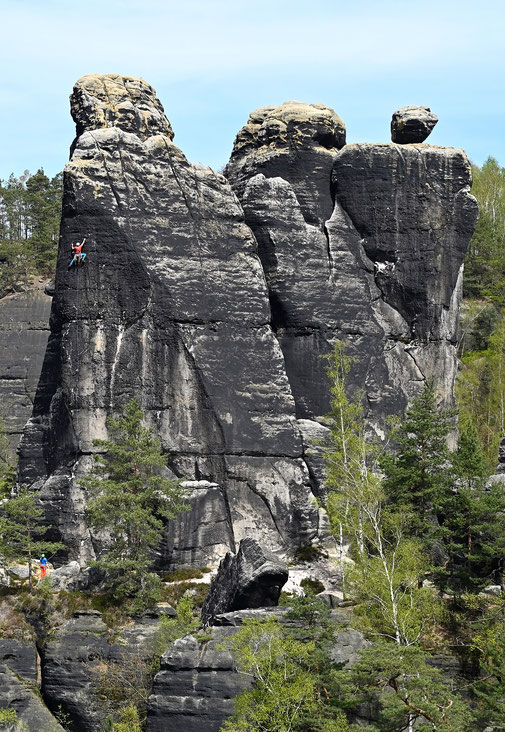

Fotogener Gipfel

Auf zahlreichen alten Ansichtskarten wurde der heute als Kleiner Prebischkegel bekannte Gipfel nur Prebischkegel genannt. Der Große Prebischkegel hieß dazumal "Einser". Im Kletterführer

erschienen die Namen Großer und Kleiner Prebischkegel erstmals in der Auflage von 1923.

Die am 27. August 1905 erfolgte Erstbesteigung des Prebischkegels durch Rudolf Nake ging durch die sächsische Kletterszene wie ein Paukenschlag. Rudolf Fehrmann schrieb in seinem Bericht zur

Eroberung der Barbarine dazu:

Im Sommer 1905 hatte den „Schwarzen Kamin“ eine Seuche befallen: alle seine Mitglieder waren an chronischer Faulheit erkrankt. Unsere schönsten Probleme, wie Höllenhundspitze, Torwächter,

Prebischkegel, Barbarine standen in guter Ruh; wir würdigten sie keines Blickes, geschweige einer Bestürmung. Mit Mühe und Not hatten wir es endlich so weit gebracht, dem Großen Wehlturm aufs

Dach zu steigen. Da lief in den letzten Tagen des Monats August die aufsehenerregende Kunde durch die Reihen der Bergfahrer, daß der Prebischkegel „gefallen“ sei, aber nicht von uns, sondern vor

Nake und Genossen. Da endlich wurden auch wir munter und begannen zu antworten: Der Torwächter mußte vor Perry-Smith kapitulieren, Schueller erstieg die Herkulessäulen...

Im vor wenigen Tagen beim Panico-Alpinverlag erschienenem Auswahlkletterführer "Böhmische Schweiz" wird natürlich auch der Kleine Prebischkegel vorgestellt.

12. November 2023

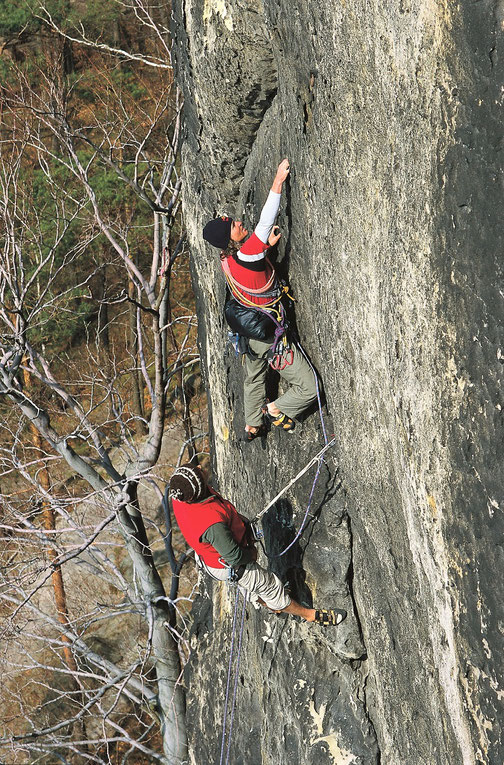

25 Jahre Melanin

Am 12. November 1998 erschloss Bernd Arnold am Lilienstein eine sehr luftig-exponierte und zudem deutlich überhängende Kante und taufte sie auf Grund der sehr dunklen Felsfarbe "Melanin". Für den

Sandstein ist es eine ungewöhnlich sportliche Kletterei, die sich heute großer Beliebtheit erfreut.

Zeitgleich zur Erstbegehung wurde am Fuß des Liliensteins das Maisfeld geerntet. Als nur noch ein kleiner Rest Mais auf dem Feld stand, flüchteten unzählige Wildschweine aus diesem und suchten in

den umliegenden Wäldern Schutz.

Vermutlich durch das bei der Erstbegehung entstandene Foto inspririert, zählt die Route "Melanin" heute zu den häufig fotografierten Kletterwegen der Sächsischen Schweiz. Bilder davon tauchen in

verschiedenen Kalendern, in Zeitschriften und der Werbung auf.

5. November 2023

Das Herz dem Berg... die Hand dem Freund...

Alle Jahre wieder und meist im Herbst zum Ende der Klettersaison feierten oder feiern Kletterklubs ihre Stiftungsfeste. So war es auch bei den Schrammtorsöhnen – ein Kletterklub über den hier

schon ab und an berichtet wurde. Für die Jahre 1952 und 1953 lässt sich belegen, dass der Klub jeweils an einem Sonnabend Anfang November das Stiftungsfest im Erbgericht Markersbach

feierte.

Das Erbgericht in Markersbach teil das Schicksal einer Reihe einst bekannter und beliebter Wirtshäuser in der Sächsischen Schweiz – es ist schon längst keine Gaststätte mehr. Heute wird das

Gebäude als Wohnhaus genutzt.

Bei der Einladung handelt es sich um eine Fotopostkarte. Offensichtlich hat man hier die Originalzeichnung abfotografiert und durch eine entsprechende Anzahl von Abzügen eine Kleinstauflage

hergestellt.

Ausführlichere Informationen zum Kletterverein Schrammtorsöhne 1920 Pirna finden sich auf dem Textblatt des Kalenders "Klettern im Sächsischen Fels 2024".

29. Oktober 2023

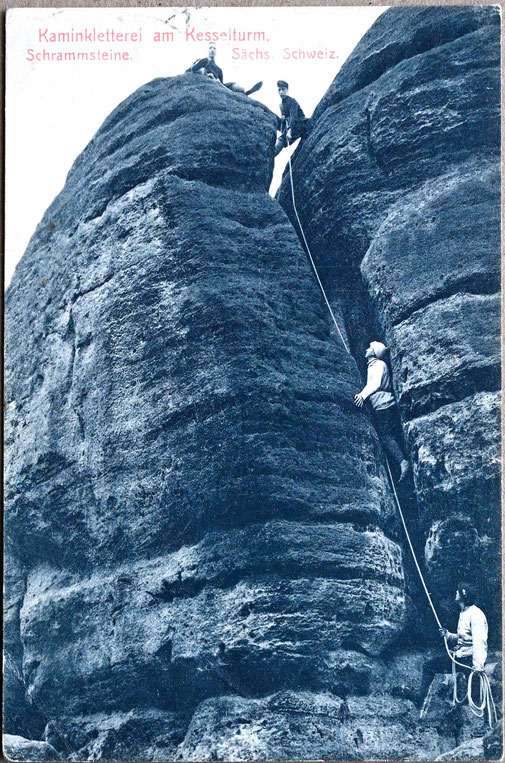

125 Jahre Kesselturm

Am 31. Oktober 1898 gelang Friedrich Meurer und Oscar Schuster die erste Besteigung des Kesselturms. Bis heute zählt der enge Ausstiegskamin, den die Kletterer wählten und der die leichteste

Möglichkeit darstellt den Gipfel zu erreichen, nicht zu den Plaisirklettereien. Im Gegenteil, den Alte Weg am Kesselturm kann man durchaus als den kleinen Bruder der Genießerspalte des

benachbarten Meurerturms betrachten.

Friedrich Meurer (1873–1945) stammt aus einer Unternehmer- und Bergsteigerfamilie. Der Vater, Siegfried Meurer, nahm unter Führung von Carl Beck, gemeinsam mit seinen Söhnen Conrad und Friedrich,

1888 an der Erstbesteigung des Becksteins teil. Dieser Gipfel steht im böhmischen Teil des Elbsandsteingebirges und gehört zu den Hauptgipfeln rund um das Prebischtor.

Eine weitere Erstbesteigung der Brüder Conrad und Friedrich - in geteilter Führung und mit Oscar Schuster als Seilgefährten - war die im Jahr 1894 erfolgte Eroberung des Dreifingerturms. Auch

dieser früher mit III und heute mit dem IV. Sachsengrad bewertete Aufstieg wirkt auf den modernen hallengestählten Wandkletterer eher abschreckend.

22. Oktober 2023

Freie-Kletter-Vereinigung

Die FKV wurde 1906 in Dresden gegründet. Entsprechend feierten die Kletterer 1931 das Stiftungsfest zum 25-jährigen Klubjubiläum. Der Veranstaltungsort des Stiftungsfestes, die Gaststätte "Onkel

Toms Hütte", war ein beliebtes Dresdner Lokal an der Pieschener Allee.

Bekannte Klubmitglieder der FKV waren:

- Paul Schöne (1891–1949), der beispielsweise den Kastenturm im böhmischen Elbtal als Erster bezwang.

- Ehrhardt Renger, dem unter anderem die Erstbegehung des später nach ihm benannten Rengerweges an der Amselspitze gelang und der 1921 in der benachbarten Weinertwand am Vexierturm tödlich

verunglückte.

- Rudolf Holtz (1897 geboren), der 1919 im Wettersteingebirge tödlich verunglückte und nach dem man zur Erinnerung einen Gipfel unterhalb der Basteibrücke in Rudolf-Holtz-Turm benannte.

Die hier abgebildete Zeichnung lässt deutliche Parallelen zum nationalsozialistischen Kunstkonzept und der "Blut-und-Boden-Ideologie" erkennen.

15. Oktober 2023

125 Jahre Rohnspitze

Am 16. Oktober 1898 erfolgte die Erstbesteigung der Rohnspitze durch die Seilschaft Heinrich Rohn, Friedrich Gerbing, Robert Püschner und Heinrich Wenzel. Für den 1871 in Friedland geborenen

Heinrich Rohn war der Klettersport im Elbsandsteingebirge nur eine kurze Episode in seinem Leben. Zwar wurde er 1914 zum Ehrenmitglied in der 10 Jahre zuvor gegründeten Klettrervereinigung

Rohnspitzler ernannt, er lebte aber schon seit 1902 in Innsbruck. Der promovierte Philosoph und Jurist war dort als Direktor des Landesverkehrsamtes Tirol tätig. 1929 ist Rohn in Innsbruck

verstorben.

Die Rohnspitze, obwohl einer der Hauptgipfel der Sächsischen Schweiz, zählt nicht zu den häufig besuchten Gipfeln. Schon im leichtesten Aufstieg, den mit dem Schwierigkeitsgrad IV bewerteten

Alten Weg, werden dem Kletterer gewisse körperliche Anstrengungen in den teils engen Kaminen abgefordert.

Gleich zwei Aufstiege an der Rohnspitze schafften die Aufnahme in die 1974-er Meisterwegeliste. Der 1947 von Karlheinz Gonda erstbegangene Dolch und dessen Begradigung, die Nordwand. Eine

Erstbegehung von Wulf Scheffler aus dem Jahr 1956.

8. Oktober 2023

Überm Heringsgrund

Erstbestiegen wurde die Heringsgrundnadel 1907 von einer Seilschaft unter Führung von Willy Baudisch (1885–1980). Hier auf dem Foto ist vermutlich eine Seilschaft in den 1920-er Jahren zu

sehen.

Die Rückseite dieser Fotopostkarte trägt die Signatur "Photosektion d. Ortsgr. Dresden d. T. V. die Naturfreunde". 1909 wurde die Ortsgruppe Dresden des Touristenvereins Die Naturfreunde

gegründet. Neben einer Wintersportsektion und einer Klettersektion gab es auch eine Photosektion. Offensichtlich waren hier Mitglieder der Kletter- und der Photosektion gemeinsam unterwegs. Oder

einzelne Naturfreunde arbeiteten als fotobegeisterte Kletterer in beiden Gruppen mit.

1933 wurden "Die Naturfreunde", die ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung hatten, verboten. Ebenso andere touristische Vereine, welche sich der nationalsozialistischen Ideologie wenig

aufgeschlossen zeigten. In Dresden durften lediglich neben dem Alpenverein der Sächsische Bergsteigerbund weiter bestehen.

1. Oktober 2023

150. Geburtstag von Oscar Schuster

Am 1. Oktober 1873 wurde Oscar Schuster in Marktneukirchen, einer Stadt im sächsischen Vogtland, geboren. In den 1880-er Jahren zog die Familie nach Dresden. Einen Teil seiner Schulzeit

verbrachte Oscar Schuster im Fridericianum in Davos, einer Schule für kranke und erholungsbedürftige Schüler. Hier in den Schweizer Alpen wurde wohl seine lebenslange Begeisterung fürs

Bergsteigen geweckt.

Im Elbsandsteingebirge zählt Oscar Schuster zu den frühen Erschließern. Noch heute ist er in der Sächsischen Schweiz bekannt wie ein bunter Hund. Zumindest trifft diese Aussage auf den von ihm

1892 erschlossenen "Schusterweg" auf den Falkenstein zu. Denn diesen hat (fast) jeder Einheimische, sofern er einigermaßen koordiniert ein Bein vors andere setzen kann, irgendwann einmal

geklettert.

Zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges weilte Oscar Schuster auf einer Expedition im Kaukasus. In der Folge wurde er verhaftet und kam in russische Gefangenschaft. Im Internierungslager in Astrachan

erkrankte er an Typhus und verstarb Anfang Juni des Jahres 1917.

Oscar Schuster zu Ehren wurde im Oktober 1919 eine Bronzeplakette in dem nach ihm benannten Aufstieg am Falkenstein angebracht.

24. September 2023

Post vom Lilienstein

Wenn auch die Schrift dieser Karte mit Poststempel vom 19.9.12 sehr verblasst ist, lässt sie sich noch lesen:

Werte Bergfreunde!

Es würde uns ausserordentlich freuen, wenn wir die Mitglieder Ihres w. Clubs zu unserer am 29. Sept. stattfindenden berühmten Kirmes auf dem Lilienstein begrüssen könnten.

Mit Berg Heil grüsst von Berg und Tal

F. Bergmann u. Familie,

Mitglied im S.B.B.

29. September 2012

Offensichtlich hat hier der Wirt der Berggaststätte auf dem Lilienstein ganz gezielt Kletterklubs angeschrieben, um für seine Veranstaltung zu werben. Im modernen Marketing bezeichnet man so

etwas als personalisierte Werbung.

Neben dem 1908 gegründeten Touristenklub Falkenhorst gab es noch den Wander- und Kletterverein Falkenhorst mit dem Gründungsjahr 1915.

17. September 2023

100 Jahre Nordwestwand am Kampfturm

Erstbegangen wurde die Nordwestwand am 16. September 1923 von Alfred Glanz, Max Schittelkop, Walter Zieschek, Rudolf Bias und Oskar Wanzel. Alle waren Mitglied beim Kletterverein Schrammtorsöhne

Pirna, 1920.

Bis zur Kletterführerausgabe von 1965/66 stand als Jahr der Erstbegehung 1924. Vor der Veröffentlichung des Kletterführers von 1982 hatte dessen Autor Dietmar Heinicke Gelegenheit Einblick ins

Klubbergfahrtenbuch der Schrammtorsöhne zu nehmen und konnte so das Erstbegehungsjahr auf 1923 korrigieren. Leider ist dieses Klubbergfahrtenbuch dem Hochwasser 2002 zum Opfer gefallen.

Alfred Glanz wurde am 21. Juli 1901 im heutigen Bad Schandauer Ortsteil Ostrau geboren. Nach dem Schulbesuch in Postelwitz erlernte er an der Gewerbeschule in Pirna den Beruf des Seilers. Bis zum

Erreichen des Rentenalter arbeitete er in Dresden als Drahtseilspleiser. 1985 ist er in Mecklenburg verstorben, wo er seinen Lebensabend verbrachte.

Das Foto aus dem Nachlass von Alfred Glanz ist leider nicht beschriftet, zeigt ihn aber vermutlich bei der Erstbegehung seines Weges am Kampfturm.

10. September 2023

PERRY

Um es Zweiflern zu zeigen, soll Ollie in Höhe des zweiten Sicherungsringes seiner Erstbegehung am Daxenstein den Namenszug "Perry" an den Fels gemalt haben. Von der gegenüberliegenden Ottomühle

gesehen, in jenen Jahren die Szenekneipe des gemeinen Klettervolkes, dürften die großen weißen Buchstaben förmlich über die Biertische geleuchtet haben. Mit gutem Auge und dem Wissen um das

Vorhandensein, ist der Schriftzug noch heute lesbar.

Als der Sicherungsring gewechselt wurde, hat der Mitarbeiter der Klettertechnischen Abteilung (KTA) des Sächsischen Bergsteigerbundes den neuen Ring genau im Schriftzug angebracht.

2022 wurde von der Sächsischen Staatsregierung unter Federführung des Bergsteigerbundes die Aufnahme des "Sächsischen Bergsteigens" in die Liste des Immateriellen Kulturerbes bei der Deutschen

UNESCO-Kommission beantragt.

3. September 2023

Klettertage im Bielatal

Der Perryriss am Daxenstein war eine der letzten Erstbegehungen von Oliver Perry-Smith im Elbsandsteingebirge. Am 7. Oktober 1913 durchstieg er den Riss, der Pirnaer Kaufmann Richard Pötzsch war

dabei sein Seilpartner. Die Beiden verbrachten Ende September/Anfang Oktober 1913 eine ganze Reihe von Klettertagen im Bielatal.

In dieser Zeit gelang der Seilschaft Perry-Smith/Pötzsch auch eine Anzahl von Neutouren: Wie die Perrykante am Hauptwiesenstein, die Südostkante auf den Nördlichen Wiesenstein, die Westkante am

Johanniskegel oder die Ostwand am Zarathustra. Richard Pötzsch stieg als erster auf den später nach ihm benannten Pötzschturm und führte die Südkante am Johanniskegel.

Beide Kletterer waren mit ihren Familien ins Bielatal gereist. Martha Pötzsch begleitete die beiden Männer bei der Erstbegehung des Klaviers am Daxenstein und ging damit als die Frau, welche sich

als Erste an einer Neutour im VII. Grad im Elbsandsteingebirge beteiligte, in die Geschichte ein. Oliver Perry-Smith stieg mit seiner Frau Agnes über den Alten Weg auf die Kleine Herkulessäule.

Auch Herbert, der 13-jährige Sohn von Martha und Richard, wurde ans Seil genommen. Alle gemeinsam kletterten am 1. Oktober auf den Kleinen Mühlenwächter.

27. August 2023

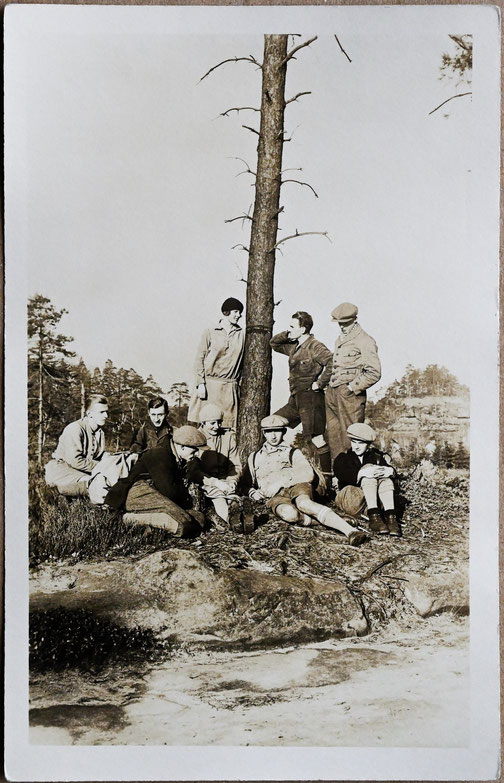

Bergbrüder

Die Rückseite dieses Fotos ist beschriftet: 1908–1910, Touristenverein "Berg-Brüder", Kletterklub. Der Farbe und dem Schriftbild nach wurde der Text allerdings mit einem Kugelschreiber aufs

Papier gebracht. Also vermutlich Jahrzehnte nach dem Tag der Aufnahme, denn zum Beginn des 20. Jahrhunderts gab es noch keine derartigen Schreibgeräte. Vielleicht hat hier jemand Erinnerungen aus

seiner Jugendzeit aufgeschrieben oder ein Enkel hat die Erzählungen seines Großvaters notiert?

Wer auf dem Foto zu sehen ist wissen wir nicht. Den Ort der Aufnahme hingegen kann man lokalisieren. Entstanden ist das Foto in der Nähe des Rauensteins. Am Fuß des Klettergipfels Nonne, genauer

gesagt an dessen Südostecke.

Stellt sich zum Schluss die Frage, ob die hier mit abgebildete Dame auch ein "Berg-Bruder" war?

20. August 2023

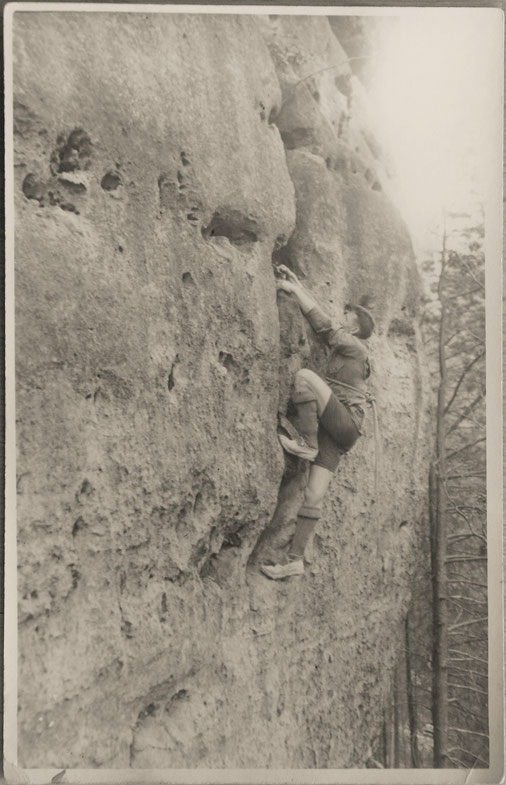

Von künstlicher Kletterei und künstlerischer Fotografie

Dieses Foto zeigt die Erstbegehung des heute als "Alter Weg" bezeichneten Aufstiegs am 24. August 1913. Erstbestiegen wurde der Hauptdrilling bereits am 11. Oktober 1908 durch eine Seilschaft

unter Führung von Oliver Perry-Smith. Allerdings versagte man dieser und mehreren Dutzend folgender Besteigungen die Anerkennung, denn die Bauleute waren jeweils straff am Sicherungsring fixiert.

Dies wurde von den Gralshütern des Sächsischen Bergsteigens als Klettern mit künstlichen Hilfsmitteln gewertet.

Adolf Reißmann (1880–1947) war im 1911 gegründeten Sächsischen Bergsteigerbund für die "Sammelstelle für künstlerische Photographie" verantwortlich. Allerdings übte er diese Funktion nicht allzu

lange aus, denn bereits 1914 war die "Photo-Sammlung" ohne Leitung. Natürlich betätigte er sich selbst auch als Fotograf. Seine Aufnahmen von der Erstbegehung des Alten Weges am Hauptdrilling

fanden in Klettererkreisen als Fotopostkarten Verbreitung. Reißmanns Originale dieser Besteigung sind im Bestand der Deutschen Fotothek Dresden erhalten.

13. August 2023

Ein Bergsteigerfunktionär

Paul Gimmel (1889–1960) war von 1926 bis 1931 Erster Vorsitzender des Sächsischen Bergsteigerbundes und wurde zum Ende des Jahres 1931 zu dessen Ehrenvorsitzenden ernannt. Daneben übte er von

1929 bis 1934 die Funktion des Schriftleiters der Zeitschrift des SBBs aus. Für das SBB-Jahrbuch 1926/27 hatte er, gemeinsam mit Curt Albrecht, ebenfalls die redaktionelle Verantwortung.

1921 trat Gimmel dem T. C. Wanderlust 1896 bei. In den Jahren 1923 und 1945 war er Vorstand dieses Kletterklubs.

2009 gab der SBB eine Publikation "Paul Gimmel – Gedenkbuch für den Ehrenvorsitzenden des Sächsischen Bergsteigerbundes" heraus. Die Redaktion lag beim Hobbyhistoriker Joachim Schindler. Dieses

Buch fällt durch Auslassungen auf, beispielsweise wird Gimmels Mitgliedschaft in der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) nicht thematisiert. Was vielleicht daran liegt, dass auch

Schindler zu DDR-Zeiten bei der Bezirksleitung Dresden der SED tätig war.

6. August 2023

Achtung Baustelle!

Erstbegangen wurde die Südwestkante am Viererturm von der Seilschaft Hans Geiger, K. Weigand und K. Horn am 6. April 1913. Im Kletterführernachtrag von 1913 findet sich dazu folgender Vermerk:

Eine weitere bedeutsame Variante führt von dem "überwölbten Bande" des Südwestweges an der Südwestkante in wahrscheinlich schwerer Wandkletterei unmittelbar zum Gipfel. Erstmalig begangen im

April 1913 von Mitgliedern der Vereinigung "Gamsspitzler" . Näheres nicht zu ermitteln, da die Erstbegeher Auskunft verweigerten.

Im Kletterführer von 1923 werden dann alle Informationen veröffentlicht. Bewertet ist die Route dort mit dem Schwierigkeitsgrad V. 1981 wird, wenn man die Kante ohne Unterstützung klettert, der

Schwierigkeitsgrad VI ausgeworfen. Im Kletterführer von 1999 lautet die Bewertung V(VIIb) und die Route hat jetzt zwei nachträgliche Ringe. Seit 2012 ist die Kante mit VI(VIIa) eingestuft.

Rudolf Kobach fotografierte hier einen "Dietrich", den Vornamen hat er in seinen Aufzeichnungen nicht vermerkt. Mit dem Vorsteiger Emil Kolb bildete er die nachfolgende Seilschaft, soviel ist

seinem Bergfahrtenbuch zu entnehmen. Das Gipfelbuch vom Viererturm aus dieser Zeit ist nicht erhalten.

Der zum Beginn des Ersten Weltkriegs gefallene Hans Geiger gehörte ebenso wie Rudolf Kobach und Emil Kolb der Klettervereinigung Gamsspitzler 1907 an.

30. Juli 2023

Mit Gummibärchenbrause klettert sich's besser?

Vor mittlerweile 15 Jahren, vom 31. Juli bis zum 3. August 2008 veranstaltete Red Bull einen Kletterwettkampf in der Sächsischen Schweiz. Die Organisation vor Ort übernahm der Tourismusverband

Sächsische Schweiz. Mit dem Event wollte man wohl für den Klettersport in der Region werben.

Natürlich war so ein Wettkampf nicht unumstritten, besonders Teile der Leitung des Sächsischen Bergsteigerbundes sahen darin den Untergang des Sächsischen Klettersports und machten lautstark

gegen die Veranstaltung Stimmung.

Mit dem entsprechend großen zeitlichen Abstand zurückgeschaut, kann man sagen, diese Veranstaltung hatte keinerlei wahrnehmbare Folgen. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Die sächsischen

Kletterer klettern weiter vor sich hin und werden weiter von manch Auswärtigem für ihre recht verschroben wirkende Traditionspflege belächelt.

23. Juli 2023

75 Jahre Säbel

Am 21. Juli 1948 kletterte Harry Rost (1926–2021) am Domwächter eine neue Route, die als Südwestkante Aufnahme in den Kletterführernachtrag von 1950 fand. Seit der Kletterführerauflage von 1965

wird der Aufstieg offiziell Säbel genannt.

Harry Rost gehörte zu den leistungsstärksten Kletterern der Nachkriegsjahre. Obwohl er bereits Mitte der 1950-er Jahre nach Westdeutschland ging, ist ihm in der Sächsischen Schweiz eine Anzahl

beeindruckender Erstbegehungen gelungen. Die da neben dem Säbel wären: Meurerturm-Westwand (1949), Dreifingerturm-Ostrisse (1947) dazu die Oberer Variante (1949), Schwager-Talseite (1952) und

Goldstein-Wahnsinnsverschneidung (1948). Die Talseite am Schwager war nach späterer Einstufung die erste VIIIc im Gebirge. Zudem standen alle hier aufgeführte Routen auf der 1974-er

Meisterwegeliste.

Der Säbel wird heute meist mit seiner Direktvariante geklettert und gehört zu den moderaten und entsprechend beliebten Meisterwegen.

Böse Zungen behaupten, Harry Rost wäre Zeit seines Lebens nicht der Pubertät entwachsen.

16. Juli 2023

Tappenkarseehüttenwirt

Die in den Niederen Tauern gelegene Hütte wurde von der Dresdner Sektion "Meissner Hochland" des DÖAV in den Jahren 1932/33 erbaut. 1947 beschädigte ein Lawinenabgang das Gebäude so, dass es

unmöglich war die Hütte weiter zu bewirtschaften. Sie wurde später an anderer Stelle neu errichtet und gehört heute der Sektion Edelweiß des Österreichischen Alpenvereins.

1927 beendete Otto Dietrich seine Karriere als Sandsteinkletterer und zog nach Salzburg. Er war dort als Bergführer tätig. Dietrich, der seit 1921 der Alpenvereinssektion Meissner Hochland

angehörte, übernahm nach deren Fertigstellung den Posten des Wirts der Tappenkarseehütte.

Der 1906 in Dresden gegründeten Sektion Meissner Hochland gehörte eine Reihe aktiver Elbsandsteinkletterer wie Rudolf Fehrmann, Walter Hahn, Bruno Henning, Artur Hoyer, Walter Hünig, Otto

Jüngling, Albert Kunze, Max Matthäus, Emanuel Strubich, Karl Ulrich oder Fritz Wießner an. Um nur einige zu nennen.

9. Juli 2023

Otto Dietrich

Dieses Foto schickte Hans Heilmaier als Ansichtskarte an seine in Chemnitz lebende Familie. Auf den Briefmarken ist der Poststempel von Tyssa mit dem Datum 3.5.20 zu erkennen.

Erstbegangen wurde der Dietrichweg an der Wehlnadel am 28. September 1919 von einer Seilschaft unter Führung Otto Dietrichs. Das Gipfelbuch der Wehlnadel ist erhalten geblieben. Dort findet sich

im Zeitraum bis zum 3. Mai 1920 genau ein weiterer Eintrag einer Begehung dieser Route. Die 2. Begehung am 20. April 1920 gelang ebenfalls Otto Dietrich. Damit wäre geklärt, wer der auf der Karte

abgebildete Kletterer ist.

Otto Dietrich (1896–1961) war einer der leistungsstärksten Kletterer seiner Zeit, dies manifestiert sich mit Erstbegehungen wie die nach ihm benannten Dietrichwege auf Hautdrilling und Jungfer,

der Dietrichrinne am Südlichen Schrammturm, der Talseite an der Heringsgrundnadel oder der Westkante am Falkenstein. Die 1923 erfolgte Erstbesteigung der Bürgermeisterin, einem der wichtigsten

Adrspacher Klettergipfel, geht ebenfalls auf sein Konto.

2. Juli 2023

75 Jahre Gondakante

Die Gondakante wurde am 4. Juli 1948 von Karlheinz Gonda, Gerhard Junghans, Gerhard Walpert, Günter Straube und Erich Gorlt erstbegangen. In den Kletterführerausgaben bis einschließlich 1961

stand sie als Südwestkante, ab der 1965-er Auflage unter dem heute geläufigen Namen "Gondakante".

Nach wie vor zählt die Gondakante zu den großen Bergfahrten im Elbsandsteingebirge. Über dem 1. Ring ist sie nur "großzügig" absicherbar, zudem wartet die Schlüsselstelle äußerst luftig am

letzten Ausstiegsmeter.

Karlheinz Gonda, der 1953 im Alter von 23 Jahren in der Eiger-Norwand tödlich verunglückte, gelangen in der Sächsischen Schweiz 17 Erstbegehungen. Ob Riesenkamin am Freien Turm, die

Märchentürmerwege an Großen Grenzturm und Kanstein-Vorgipfel, oder die seltener wiederholte Bloßstock-Südwand, viele seiner Erstbegehungen haben einen gewissen Nimbus. Der Dolch an der

Rohnspitze, Bergfinkenweg und Talweg am Rokokoturm und der Pfingstweg am Heringstein schafften es gar in die 1974-er Meisterwegeliste.

Auf dem hier gezeigten Foto durchsteigen Stefan Glowacz und Kurt Albert im April 2005 für Filmaufnahmen des MDR-Bergsportmagazins Biwak die Gondakante.

25. Juni 2023

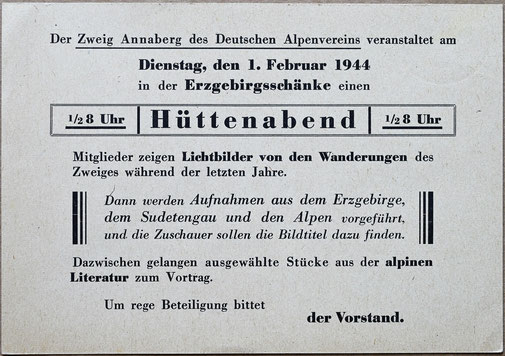

Hüttenabend in der Erzgebirgsschänke

Über die Alpenvereinssektion Annaberg sind nur wenige Informationen überliefert. Auf der Internetseite des Deutschen Alpenvereins steht unter anderem, dass die Sektion Annaberg am 22. Mai 1887

gegründet wurde und im Jahr 1930 150 Mitglieder zählte.

Bis zu seinem Verbot nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, spielte der Alpenverein im kulturellen Leben von Sachsen eine wesentlich größere Rolle als heutzutage. Wissenschaftliche und

touristische Vorträge, Feste, Bälle und Hüttenabende, geführte Wanderungen und Klettertouren veranstalteten die einzelnen Sektionen regelmäßig.

Insgesamt gab es bis 1945 über 30 Sektionen des Alpenvereins in Sachsen. Nicht alle existierten parallel, manch kleine Sektion stelle nach wenigen Jahren ihre Vereinstätigkeit wieder ein.

18. Juni 2023

Friedens-Sonnenwendfeier

Auch im Jahr 1951 gab es eine große Sonnenwendfeier in den Schrammsteinen. Ausgerichtet wurde diese von der Demokratischen Sportbewegung Sektion Touristik unter dem Dach von FDJ (Freie Deutsche

Jugend) und dem FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund). Ausführende waren laut der Information auf der Kartenrückseite der "Dresdner Bergsteigerchor und Jugendchor". Des weiteren findet sich

auf der Karte der Satz: Vorwärts zu den III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1951 im Kampf um den Frieden!

Der Frieden war damals ein zentrales Thema, so ist auch auf der Vorderseite eine "Friedenstaube" abgebildet. Die Taube als Zeichen für den Frieden wurde für den Weltfriedenskongress 1949 in Paris

von Pablo Picasso gestaltet und gilt seitdem als Symbol der Friedensbewegungen.

Wer das hier gezeigte Motiv entwarf, darauf findet sich auf der Karte leider kein Hinweis.

11. Juni 2023

Im Zickzack hinauf

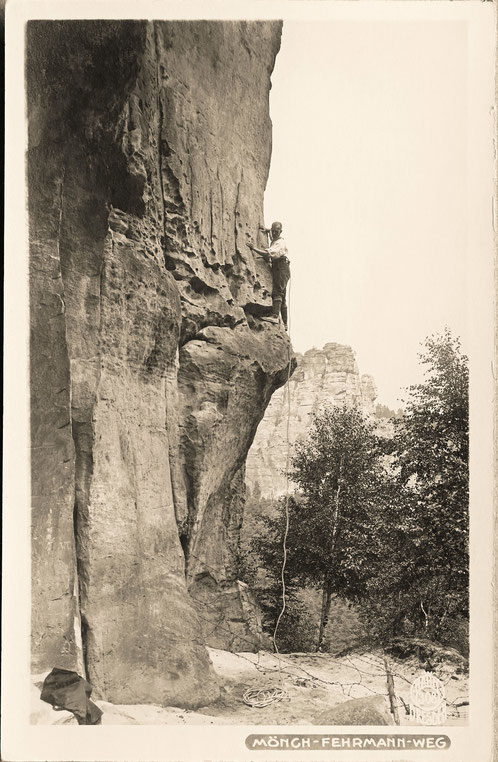

In aktuellen Kletterführern ist zum Fehrmannweg am Mönch zu lesen: Zwei Meter links der Ostkante Rissspur zu Band. Dies ist die mit Abstand schwerste Einzelstelle des Aufstiegs und der Grund

dafür, dass der Ferhrmannweg, früher mit dem Schwierigkeitsgrad V bewertet, heute als VIIb im Kletterführer steht. Persönlich bin ich der Meinung, Fehrmann hat diese Route so nicht geklettert,

sondern vermutlich eher in der Linienführung der heutigen "Kneifervariante".

Schauen wir dazu in den alten Führer. Autor Fehrmann schreibt in der 2. Auflage seines Kletterführers von 1923: Den Doppelriss in der Verschneidung im rechten Teil der O-Wand hinauf. Einstieg im

Zickzack von rechts unten her. ...

Zudem gibt es vom Fehrmannweg eine ganze Reihe alter Fotos und Ansichtskarten. Mir ist jedoch kein Motiv bekannt, welches Kletterer in der schwierigen Passage bis zum Band zeigt. Auch auf der

hier veröffentlichten Fotopostkarte von Walter Hahn sieht man den Kletterer von rechts kommend um die Kante queren.

Mit der modernen Wegbeschreibung und Einstufung hat der Sächsische Bergsteigerbund abermals die Schwierigkeitsentwicklung im Kontext der sächsischen Kletterhistorie (1904/VIIb) verschoben, obwohl

sich dafür kein belastbarer Beleg findet.

4. Juni 2023

Gruß vom Lilienstein

Der Kletterverein Gamsspitzler 07 ist ein Dresdner Bergsteigerklub, der im Jahr 1907 gegründet wurde. Rudolf Kobach und Emil Kolb, über die hier in vergangenen Einträgen bereits berichtet wurde,

waren dort Mitglied. Ein prominenter Gamsspitzler war Otto Jüngling, der von 1907 bis 1913 dem Verein angehörte. Am 11. April 1909 gelang Jüngling im Dittersbacher Felsrevier die Erstbesteigung

eines Gipfels, der in Anlehnung an den Klub Gamskegel getauft wurde. Zwei weitere Elbsandsteingipfel tragen den Klubnamen, die ebenfalls im Böhmischen, genauer gesagt im Elbtal, gelegene

Gamsspitze und der in Schmilka stehende Gamsturm.

Klettersportlich treten die Gamsspitzler heute kaum noch in Erscheinung, aber der Klub scheint noch zu existieren. Denn zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2007 verlieh der Sächsische

Bergsteigerbund den Gamsspitzlern die Goldene Ehrennadel, was eine Art von Durchhalteorden für in die Jahre gekommene Kletterklubs zu sein scheint.

Die Berggaststätte auf dem Lilienstein war seinerzeit ein beliebtes Wirtshaus, in dem das sächsische Bergvolk gern feierte.

28. Mai 2023

Übers Prisma zum Mönch

c) Fehrmannweg. Erste Begehung: Rudolf Fehrmann, Franz Goetze, Albert Kunze, Charles Klauder am 31. Oktober 1904. Schwere ausgesetzte Wandkletterei. – Einstieg an der Mönchstein-Ostseite

(Stirnwand des Prismas) nahe der Nordostecke. Nach Ueberwindung der untersten (etwa 4 m hohen), etwas überhängenden Gesteinsschicht etwa 2 m nach links, dann, der Bahn eines feinen Risses

folgend, gerade empor, zu einer kleinen, dreieckigen Platte. Ueber diese schräg nach links hinauf, zum Fusse zweier enger Parallelrisse. Mit deren Benützung gerade hinauf bis zu einem

höhlenartigen Felsloch. Nicht in dieses hinein, sondern nach links hinauf auf einen Absatz südlich unterm Prisma. Auf dem Absatz ein paar Schritte hin. Dann nordwärts durch einen von zwei

Parallelrissen zur Prismascharte. Von hier auf dem Verbindungswege zwischen Prisma und Hauptgipfel (siehe d) zu diesem selbst hinauf.

A n m e r k u n g : Man kann auch vom Absatz aus westwärts durch einen kurzen Kamin zur Plattform am Mönchsloch gehen und weiter über die Stufen zum Gipfel.

aus: Rudolf Fehrmann, Der Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz. (1908)

21. Mai 2023

Junge Bergsteiger der DDR

Das Sammeln und Tragen von Abzeichen kennen wir als ein etwas skurril anmutendes Steckenpferd sowjetischer Pioniere. Aber auch junge und alte sächsische Bergsteiger scheinen einen Faible dafür zu

haben. So wirkt es für Außenstehende etwas aus der Zeit gefallen, wenn auch heute noch zum "Treffen junger Bergsteiger" derartige Anstecker an die Teilnehmer ausgegeben werden.

Bereits in der Frühzeit des Sächsischen Bergsteigerbundes kamen den Abzeichen eine wesentliche Rolle zu. Jeweils ein Abzeichen der den Sächsischen Bergsteigerbund angehörenden

Klettervereinigungen wurden in einer Schatulle aufbewahrt. Damit wollten diese Kletterklubs dem Bund ihre Treue und aufrichtige Mitarbeit beweisen.

Unsere Altvorderen trugen die Klubabzeichen am Revers ihrer Jacken durchs Gebirge. Heute uniformieren sich einzelne Gruppen von Kletterern, indem sie mit gleich aussehenden T-Shirts, auf denen

der Name und das Logo des jeweiligen Klubs steht, in unserer Felsenheimat auftreten.

14. Mai 2023

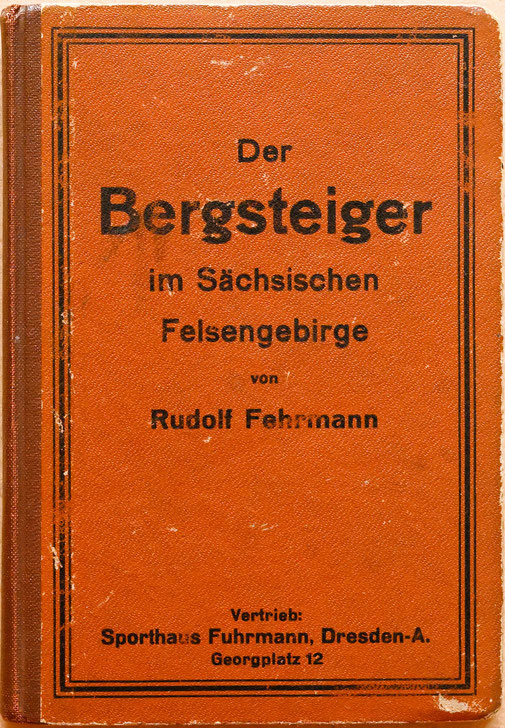

2,50 Reichsmark

Über 30 Jahre lang war der 1923 erschienene Kletterführer das einzig verfügbare Buch, welches den sächsischen Bergsteigern Auskunft über die Kletteraufstiege des Elbsandsteingebirges gab. Zwar

wurden 1927 und 1950 zwei Nachtragshefte veröffentlicht, jedoch erst 1953 gab die Sektion Touristik der Deutschen Demokratischen Republik eine vollständige Neubearbeitung unter dem Titel "Der

Bergsteiger, Ein Kletterführer durch die deutschen Mittelgebirge, Band 1 Elbsandsteingebirge" heraus.

Ob es sich beim auf der Rechnung aufgeführten verkauften Kletterführer um ein neues Exemplar oder ein antiquarisches Buch handelte, ist auf dem Kaufbeleg nicht ersichtlich. Der Betrag von 2,50

Reichsmark erscheint aus heutiger Sicht recht preiswert, zumal gegenwärtig Liebhaber bereit sind, für einen dieser alten Kletterführer wesentlich höhere Summen auszugeben.

Alexander Weymann (1902–1986) war nicht nur Buchhändler sondern auch aktiver Kletterer. Am 4. Juli 1934 gelang ihm, mit Kurt Nitzschmann als Nachsteiger, die Erstbesteigung vom im Basteigebiet

stehenden Ferdinandturm.

7. Mai 2023

Der Bergsteiger im Sächsischen Felsengebirge

Im Frühjahr 1923 erschien die 2. Auflage von Rudolf Fehrmanns Kletterführer "Der Bergsteiger im Sächsischen Felsengebirge". Der Titel war nicht ganz zutreffend, denn Fehrmann beschrieb auch die

Gipfel im böhmischen Teil des Elbsandsteingebirges. Vermutlich war deshalb im Buch als Unterüberschrift "Führer durch die Kletterfelsen des Elbsandsteingebirges" zu lesen.

Das Vorwort des Kletterführers datierte Fehrmann mit "Dresden, den 8. Mai 1923". Erstmalig gibt es in diesem Führer eine siebenstufige Schwierigkeitsskala, unterteilt mit den römischen Ziffern I

bis VII. Ebenfalls zum ersten Mal werden in diesem Führer Sternchen für besondere Gipfel und lohnenswerte Aufstiege vergeben. Zudem sind die Hauptgipfel in Großbuchstaben aufgeführt.

Im Vorwort schrieb Rudolf Fehrmann: Unser Gebirge ist keine "Schweiz"; darum mache dich nicht selbst zur Karrikatur, indem du dich als Salontiroler kleidest und aufführst. Andererseits komme aber

auch nicht verschmutzt und in Kletterlumpen an die Stätten des öffentlichen Verkehrs. Bedenke, daß unsere Berge mehr sind als eine Turnhalle; darum lasse Deine Seele nicht verdorren über

einseitige Freude an Muskelbetätigung, lerne darum den Falkenstein höher schätzen als die Gottfried-Bauch-Spitze!

30. April 2023

Sächsische Entwicklungshilfe

2023 feiern die Kletterer in Adrspach das einhunderjährige Jubiläum ihres Klettergebietes. Bedingt durch die Lage in den hintersten böhmischen Wäldern, setzte die klettersportliche Erschließung

des Gebietes relativ spät und zudem mit sächsischer Entwicklungshilfe ein. Otto Dietrich, Otto Rülke und Wilhelm Fiehl bildeten eine der ersten Seilschaften, die den Felstürmen aufs Haupt steigen

wollte. Ihnen gelang 1923 die Erstbesteigung einer der markantesten Felsgestalten, der "Bürgermeisterin". Dabei wurde ihnen alles geboten, was das Klettern in Adrspach bis heute unverwechselbar

macht: Ein nervenzerrender Überfall, Risse, Kamine und droben am überhängenden Gipfelkopf mussten die Kletterer dann auch noch "ausgiebig unterstützen".

Bereits einen Monat vor der Eroberung der Bürgermeisterin, am 20. Mai 1923, gelang einer anderen sächsischen Seilschaft unter Führung von Willi Adam die Erstbesteigung vom Pfingstturm, welcher

heute König genannt wird. Dies zählt in der tschechischen Literatur, zum Beispiel im 2017 erschienenem deutschsprachigen Buch "Mut und Kraft", als der Beginn des Klettersports in Adrspach.

Vor einigen Jahren tauchte dann noch ein weiteres, etwas älteres Datum auf. Demnach soll bereits am 29. April 1923 eine ebenfalls sächsische Seilschaft mit dem Vorsteiger Walter Rösel auf dem

Randturm gestanden haben.

23. April 2023

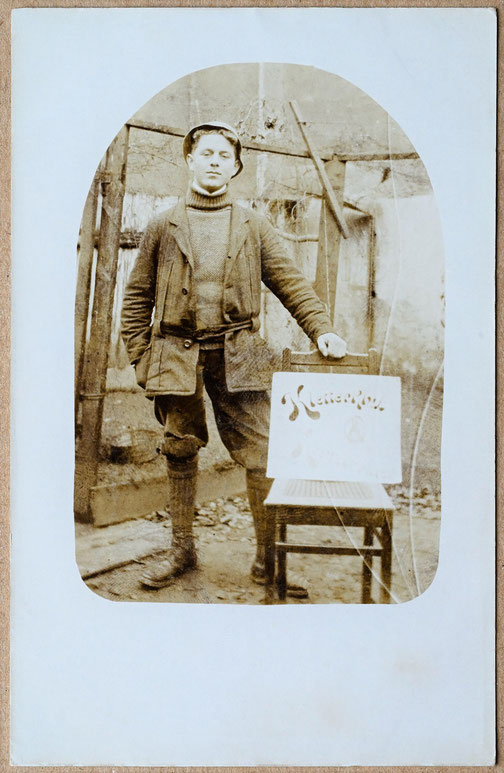

T.K. Kreuztürmer 1910

Auf dem Stuhl steht ein Schild. Der Schriftzug "Kletterklub" ist zu gut lesen, die Zeile darunter "Kreuztürmer" ist deutlich verblichen und nur schlecht erkennbar. Die Rückseite der Karte ist

zudem beschriftet: Kloß Carl. T.K. Kreuztürmer.

Der Touristen und Kletterklub Kreuztürmer wurde 1910 gegründet. Laut des Personen- und Klublexikons des SBB gehörten Karl Kloß und Richard Schilling zu den frühen Klubmitgliedern. Nach

Informationen des Klublexikons gab es noch drei weitere Klubs, welche auf den Namen "Kreuztürmer" hörten.

Am Kreuzturm wird der Alte Weg – ein schindiger Schulterriss, heute mit dem Schwierigkeitsgrad V bewertet und erstgegangen 1901 von Hermann Sattler – vergleichsweise selten geklettert. Wesentlich

mehr Begehungen bekommt die Nordwand. Ein Aufstieg von Emanuel Strubich aus dem Jahr 1916.

Carl oder Karl Kloß? Wir haben hier im Text die Schreibweisen aus den jeweiligen Dokumenten übernommen.

16. April 2023

Bergrettungsdienst

Laut des im Jahr 2000 erschienenen Buches "Bergrettung im sächsischen Fels" handelt es sich hier um ein Mitgliedsabzeichen des Bergrettungsdienstes in der Ausführung von 1953. In dem Jahr wurde

der Bergrettungsdienst neu strukturiert und gehört seitdem dem Roten Kreuz an. Unter diesem Dachverband war die Bergrettung in der Sächsischen Schweiz bereits von 1934 bis 1945 organisiert.

Da Bergrettungsdienst wie auf dem Abzeichen ersichtlich mit "BRD" abgekürzt wurde, dies aber gleichzeitig die Abkürzung für Bundesrepublik Deutschland war, also dem politischen Gegner der DDR,

benannte man 1973 den Bergrettungsdienst in Bergunfalldienst um. Dessen Kürzel "BUD" war unverfänglich.

Im Frühjahr 1990 wurde aus dem Bergunfalldienst die Bergwacht.

9. April 2023

150 Jahre Alpenvereinssektion

Dresden

Als im Frühlinge des Jahres 1869 eine Anzahl von Gebirgsfreunden den Deutschen Alpenverein in München in's Leben rief und in einem "Aufrufe an alle Gebirgsfreunde" zur Gründung von Sectionen

aufgefordert hatte, konnte an dem Erfolge nicht gezweifelt werden, da die Pflege des Alpinismus in Deutschland und Oesterreich schon damals die weiteste Verbreitung gefunden hatte und es nur

einer Anregung bedurfte, um die Begeisterung für die Hochgebirgswelt den Bestrebungen des Alpenvereins dienstbar zu machen. Dresden, welches doch von jeher einen grossen Procentsatz der

Alpenbesucher gestellt hat, nahm überraschender Weise zunächst eine abwartende Stellung ein und schloss erst im Jahre 1873 obigen Bestrebungen an.

Auf einem von ihm im "Dresdener Anzeiger" erlassenen Aufruf fanden sich am 9. April 1873 im Restaurant Fiebiger (Grosse Brüdergasse) die untengenannten 20 Personen ein, welche noch im Laufe der

Berathung die Gründung der Section Dresden vollzogen, den Unterzeichnenden zum vorläufigen Vorsitzenden ernannten und gleichzeitig beschlossen, dass auch die an der nächsten Sitzung

Theilnehmenden und der Section beitretenden Herren als constituierende Mitglieder gelten sollten.

1873–1898 Festschrift zum 25jährigen Jubiläum Section Dresden d.D.O.Alpenverein's

2. April 2023

Im Auerhuhnerwartungsland

Die Rückseite dises Fotos ist beschriftet: Am Fremdenweg, 31. Oktober 1928. Der 31. Oktober 1928 war ein Mittwoch – damals wie heute ist der 31. Oktober ein Feiertag in Sachsen. Dieses Foto ist

vermutlich in jenem Bereich des Fremdenweges entstanden, der unmittelbar an der sächsisch-böhmischen Grenze entlang führt. Und dessen Begehung gegenwärtig von den Nationalparkverwaltungen beider

Länder nicht in Betracht gezogen wird.

Dass es heute keinen Verbindungsweg vom Großen Winterberg zum Prebischtor gibt, oder vom Zeughaus nach Rainwiese (diesen Grenzübergang hatte bereits der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf

zur Nationalparkeröffnung 1991 zugesagt), liegt wohl vordergründig am Widerstand der tschechischen Parkverwaltung. Denn diese betrachtet das Gebiet als Auerhuhnerwartungsland. Irgendwann soll

sich die östliche, gegenwärtig im Isergebirge lebende Population der vom Aussterben bedrohten Auerhühner mit dem westlichen, vom Fichtelgebirge nach Osten

ausbreitenden Vorkommen vereinigen. Das Prebischtorgebiet wird dabei als der mögliche Korridor der Ausbreitung betrachtet.

Bis in die 1970-er Jahre war das Auerhuhn im Elbsandsteingebirge heimisch. Den letzten Ende der 1950-er Jahre im Gebiet der Affensteine lebenden Auerhahn fürchteten Wanderer und Kletterer wegen

seines aggressiven Verhaltens.

26. März 2023

Lok im Abo

Der Verlag Gebrüder Junghanns veröffentlichte eine Serie mit mindestens acht Kletteraufnahmen, die eine Begehung vom Überfall an der Lokomotive inclusive des Abseilens zeigen. Ein Fotograf der

Aufnahmen wird auf der Rückseite dieser Ansichtskarten nicht genannt. Das hier abgebildete Foto wurde jedoch auch an anderer Stelle gedruckt und zwar im Taschenbuch Bergheil des Jahres 1910. Das

war ein illustrierter Kalender für Natur- und Wanderfreunde, Kletterer und Hochtouristen – erschienen im K. Georg Kummers Verlag, Leipzig.

Eine Bergfahrt in "Sachsens Dolomiten" lautet die Überschrift eines von Arymund Fehrmann verfassten Artikels in diesem Büchlein. Die Unterüberschrift "Mit photographischen Aufnahmen von W.

Kröhl." gibt uns Aufklärung über den Urheber der Fotos.

Im ersten Gipfelbuch der Lokomotive-Esse finden sich zwei Einträge von Wilhelm Kröhl. Am 27. Juli und 22. Oktober 1905 stand er – Seilschaftsführer war jeweils Oliver Perry-Smith – auf dem Gipfel

der Esse. An 35 von den ersten 70 Besteigungen dieses Gipfels war Oliver Perry-Smith beteiligt, zumeist als Vorsteiger. Damit lässt sich natürlich nicht belegen, dass Oliver Perry-Smith der auf

der Karte abgebildete Kletterer ist. Aber diese Vermutung ist sicher naheliegend.

19. März 2023

Zum Einkaufen nach Prag

Schwere Stahlkarabiner älterer Produktion mal ausgenommen gab es in der DDR keinen Karabiner zu kaufen der in eine Abseilöse passte. So nahmen die Kletterer erfreut zur Kenntnis, dass in der

zweiten Hälfte der 1980-er Jahre in der CSSR ein Schraubkarabiner mit großer Schnapperöffnung produziert wurde und dort in den Handel kam.

Allerdings brauchte es auch etwas Glück den Karabiner im tschechischen Einzelhandel zu kaufen zu bekommen. Ich kann mich nur an zwei Läden in der CSSR erinnern, in denen es Kletterausrüstung zu

kaufen gab. Einer davon befand sich in Poprad am Fuß der Hohen Tatra, also in der Slowakei, der andere in Prag in der Nähe vom Wenzelplatz. In sehr seltenen Fällen hatten diese Läden auch

Bergsportausrüstung aus dem westlichen Ausland im Sortiment.

Der Karabiner wurde von der Firma Walter produziert und hatte eine Bruchlastangabe von 30 kN in der Längsachse und 9 kN bei Querbelastung.

12. März 2023

Das Wahrzeichen des Elbsandsteingebirges

Dieses Foto, welches zu den bekanntesten Aufnahmen von Walter Hahn gehört, zeigt Karl Ullrich bei einer Begehung des Alten Weges an der Barbarine. Hahn hat dieses Motiv über viele Jahrzehnte als

Ansichtskarte verkauft, es wurde in zahlreichen Büchern gedruckt und diente auch als Vorlage für Illustrationen.

Grundsätzlich vermerkte Walter Hahn in seinen Aufzeichnungen leider nicht das Datum der Fotoaufnahmen, sondern nur den Termin zu dem er die Bilder in sein Archiv einarbeitete. Da zudem die

Gipfelbücher jener Jahre nur lückenhaft erhalten sind, lassen sich viele seiner Fotos keinem konkreten Datum zuordnen.

Die hier abgebildete Ansichtskarte ist eine frühe Veröffentlichung dieses Fotos. Rechts unten in der Ecke findet sich der Abdruck eines Prägestempels mit dem Namen W. Hahn, links unten die

Motivnummer 615. In späteren Jahren hat Hahn beides durch ein Signet ersetzt, welches sowohl die Kartennummer als auch seinen Namen enthielt. Zudem fand sich auf der Vorderseite der Karten unter

dem Foto eine Zeile mit einer Bilderklärung.

5. März 2023

Der wichtigste Termin der Woche

7.38 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof. Das war die Abfahrtszeit der S-Bahn in Richtung Sächsische Schweiz und der Zug mit dem die meisten Kletterer am Wochenende ins Gebirge fuhren. Telefone gab es

damals kaum, so verabredete man sich bereits Sonntag-Abend auf der Heimfahrt für den Zug am folgenden Sonnabend. Das Kletterziel sollte dann während der Fahrt spätestens in Wehlen ausdiskutiert

sein.

Der Kauf einer Fahrkarte war allerdings in den 1980-er Jahren unter den Kletterern nicht unumstritten. Es gehörte damals zum "guten Ton" vor dem Schaffner zu flüchten. Was in den Doppelstockwagen

der S-Bahn und bei nur einem die Fahrkarten kontrollierenden Schaffner auch kein Problem war. So gab es immer eine Wanderbewegung von Kletterern durch den Zug. Wenn der Schaffner in der unteren

Etage aktiv war, verkrümelte man sich über die obere Etage in den Bereich der bereits abgearbeitet war.

Die Zugfahrt war nicht besonders teuer. Eine Sonntagrückfahrkarte bis nach Kurort Rathen kostete 3,20 Mark, nach Schmilka-Hirschmühle waren es 5,20 Mark. Der Preis der Einzelfahrt vom

Hauptbahnhof nach Rathen betrug 2,00 Mark, die einfache Fahrt nach Schmilka kostete 3,40 Mark.

26. Februar 2023

Ohne Seil zum Gipfel

Erstbestiegen wurde die in Eiland gelegene Krammnadel von Fritz Kramm im Jahr 1910. Das hier abgebildete Foto dürfte aus den 1920-er oder 1930-er Jahren stammen und zeigt einen unbekannten

Kletterer der seilfrei im Alten Weg unterwegs ist. Wobei der Kletterer gerade die Schlüsselstelle des Aufstiegs, einen Überhang meistert. Andere Fotos aus dieser Zeit lassen hier teils wilde

Konstruktionen von Schwebesicherungen über neben dem Gipfel stehende Bäumen erkennen. Heute sind die Kletterer am Überhang durch einen Sicherungsring gesichert.

Im Anfang der 1990-er Jahre erschienenem Kletterführer "Die schönsten Klettereien der Tschechei" ist zum Alten Weg an der Krammnadel vermerkt "Gut gesicherter und eleganter Weg." Der Ring taucht

in diesem Führer noch nicht auf, statt dessen wird die Möglichkeit erwähnt, dort eine Schlinge unterzubringen. Die Einschätzung des Kletterführerautors Padlo Werdermann, der Weg sei damit gut

gesichert, war vermutlich nur eine Minderheitsmeinung, denn etwa zeitgleich mit dem Erscheinen dieses Kletterführers wurde am Überhang ein nachträglicher Ring installiert.

Von Walter Wetzel (1901–1975) ist eine ganze Reihe von Fotopostkarten aus den 1920-er und 1930-er Jahren bekannt, welche mit einem Stempel "Orig.-Aufnahme v. Walter Wetzel Dresden-A18, Arnoldstr.

4" gekennzeichnet sind.

19. Februar 2023

Auf Teufelsturm und Schrammtorwächter

22. IX 12.

Ein freudiges Berg Heil ruft Euch entgegen

Toni.

Teufelsturm und Schrammtorwächter allein.

Das Gipfelbuch vom Teufelsturm ist nicht erhalten, jenes vom Schrammtorwächter hingegen schon. In diesem findet sich auch der Eintrag von Toni. So erfahren wir zudem dessen bürgerlichen Namen,

der da Richard Nichte lautet. Blättern wir im Gipfelbuch ein paar Seiten zurück, findet sich einen weiterer Eintrag von Richard Nichte. Er ist also bei seinen Solobesteigungen zumindest am

Schrammtorwächter nicht im unbekannten Gelände geklettert.

Damals war es üblich, dass die Klubmitglieder oder mit den Klubs freundschaftlich verbundene Kletterer Postkarten an die Lokale der Klubs sendeten. Diese werteten die Kameraden dann bei den meist

einmal in der Woche stattfindenden Zusammenkünften aus.

Richard Nichte wurde 1894 geboren, feierte 1912 also seinen 18. Geburtstag. Bei den Frankensteinern hielt er es nicht lange aus, bereits im folgenden Jahr wurde er bei den Jung-Falkensteinern 11

als Mitglied geführt. Seine einzige Erstbegehung im heimischen Sandstein war die Südostkante am Muschelkopf, die sogar Aufnahme in den Kletterführer "Elbsandstein-plaisir" fand.

12. Februar 2023

Hochbau am Wartturm

Einordnen würde ich dieses Foto in die 1950-er oder 1960-er Jahre. Es zeigt eine Gruppe von Kletterern, welche den Versuch unternehmen in der Nordwestseite des Wartturms eine abweisende

Wandpassage mit Hilfe eines menschlichen Steigbaums zu überwinden. Vielleicht war es der Versuch einer Erstbegehung, welcher nicht zum Erfolg führte? Jedenfalls gibt es im Kletterführer keine

passende Aufstiegsbeschreibung zur hier abgebildeten Aktivität. Der Nordwestweg, an dem die Erstbegeher 1913 ausgiebig unterstützt haben, führt deutlich weiter rechts zur Kante. Erst 1981 - viele

Jahre nach der Aufnahme dieses Fotos - entstand in dem hier abgebildeten Wandbereich die Route "Miniakt".

Im Vergleich zu den modernen Helden großer Baustellen fällt hier etwas ins Auge. Da wo heute die Felsen förmlich mit Seilen eingestrickt werden, die Ringe der Nachbarwege und umliegende Bäume

Teil der Sicherungskette sind, hat hier nur der Führende lässig ein Seil um die Brust geschlungen – eine durch und durch ehrliche Form der Auseinandersetzung mit dem Fels.

Ob an der Route "Gruppenzwang" am Grünling, da waren umliegende Bäume Teil einer Schwebesicherung, oder bei der "Winterdirektissima" am Jahrhundertturm, wo der Ring einer Nachbarroute mit

verwendet wurde – vergisst die heutige Generation der Erstbegeher gern mal diese Erleichterungen sowohl beim Eintrag ins Gipfelbuch als auch im Kletterführer zu erwähnen. Obwohl die Sächsischen

Kletterregeln dies eigentlich einfordern.

5. Februar 2023

Sonnenwende im Februar

Deutlich mehr als in der heutigen Zeit waren die Dresdner Sektionen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins zum Beginn des 20. Jahrhunderts Teil des kulturellen Lebens der Stadt. Sie

veranstalteten neben Vorträgen auch zahlreiche Feste. Speziell im Winterhalbjahr, wenn Kälte und die kurzen Tage Aktivitäten im Gebirge nur eingeschränkt zuließen.

Zu diesen Trachtenfesten gab es eine entsprechende Kleiderordnung, die da lautete:

Anzug für Herren: Tracht, Sepplhose, kurze Hose, Joppe (Gesellschafts-, Sport- und Straßenanzug verbeten)

Anzug für Damen: Tracht oder Dirndl (Straßen- und Sommerkleid oder Gesellschaftskleidung verbeten)

Die größte und älteste Alpenvereinssektion der Landeshauptstadt war die seit 1873 bestehende Sektion Dresden. 1901 wurde die Akademische Sektion Dresden gegründet, 1906 folgten die Sektionen

Wettin und Meissner Hochland. Mit dem etwas irreführenden Namen "Allgemeiner Turnverein Dresden" bildete sich 1910 eine weitere Alpenvereinssektion in der sächsischen Residenz.

29. Januar 2023

Wo steht die Falkennadel?

Auf dem ersten Blick kann man diesen Gipfel schlecht zuordnen. Der heute so benannte Gipfel "Falkennadel" im Bielatal ist es jedenfalls nicht. Im Hintergrund sehen wir landwirtschaftlich genutzte

Fläche und vermutlich ein Haus von Eiland. Sollte es gar ein Gipfel auf böhmischer Seite sein?

Aufklärung findet sich im Buch "Die Namen unserer Klettergipfel". Dort ist zur heutigen Falkennadel zu lesen: Nach alten Fotos wurde um 1920 der Pfeiler rechts in der Talseite von Adam und Eva

als "Falkennadel" bezeichnet. Da der Pfeiler für einen Gipfel zu klein und zu unselbstständig war, wurde der Name in den 1960er Jahren auf diesen nordwestlich benachbarten Turm übertragen.

Ackerbau gibt es im Eiländer Kessel seit Jahrzehnten nicht mehr. Auf großen Teilen der einstigen Landwirtschaftsflächen wächst wieder Wald.

22. Januar 2023

Der Humor kommt nicht zu kurz

Auf dem Foto ist offensichtlich das Aufnahmeritual eines neuen Klubmitglieds zum Stiftungsfest eines Bergsteigerklubs zu sehen. Bei einigen heimischen Kletterklubs werden neue Mitglieder einem

derartigen Prozedere unterworfen. Sie müssen sich erniedrigen lassen, um sich damit als würdig zu erweisen, Teil eines illustren Personenkreises zu sein. Wie auch bei Geheimbünden üblich, findet

man in den zahlreichen Festschriften von Kletterklubs eher wenige Aufzeichnungen zu derartigen Initialisierungsritualen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass man künftigen Aspiranten nicht die

Überraschung nehmen möchte.

Teil eines der harmloseren Aufnahmerituale ist, zwei um Klubaufnahme bemühte Kandidaten müssen sich mit verbundenen Augen gegenseitig mit Schokoladenpudding füttern.

Derartige Initialisierungsrituale finden allgemein bei Personengruppen statt, die in ihrem Selbstbild Teil einer Elite sind. Also beispielsweise bei Studentenverbindungen, Gebirgsjägereinheiten

der Bundeswehr und natürlich auch bei den sächsischen Bergsteigern.

15. Januar 2023

"Hauptschwierigkeit umgangen"

Erstbestiegen wurde der Johanniskegel am 31. Juli 1904 von Oskar Adam, Paul Witschold, Theodor Huhle und G. Graf. Im Kletterführer von 1908 steht folgende Aufstiegsbeschreibung: Durch die Südwand

des Kegels zieht ein Riss herab, aus dem eine Birke herauswächst. Durch diesen Riss bis zum Überhang des Gipfelblocks. Hier über die Wand zur Linken zum Gipfel.

Wie man auf dem Foto sieht, ist der Vorsteiger vom Absatz weg (dort wo heute eine Sicherungsöse steckt) nicht den Riss direkt hoch geklettert, sondern im deutlichen Rechtsbogen an der Kante empor

gestiegen. Auch auf anderen Fotos aus dieser Zeit sieht man die Bergsteiger diese Variante klettern. Offenbar ist die Aufstiegsbeschreibung im Kletterführer – damals wie heute – etwas verkürzt

wiedergegeben. Der abdrängende Riss gerade hoch ist deutlich anspruchsvoller, als die auf dem Foto ersichtliche Wegführung. Für gewöhnlich wählten die Erstbesteiger unserer Sandsteintürme aber

den Weg des geringsten Widerstands.

Walter Hahn fotografierte hier 1916 die Seilschaft Rudolf Klemm. Der 1897 in Schandau geborene Rudolf Klemm fiel im selben Weltkriegsjahr in Serbien.

8. Januar 2023

Barthel-Bombe

Ob in der Boofe oder im Hochgebirge, in der DDR gab es über Jahrzehnte eigentlich nur einen Kocher für diejenigen, die draußen mit dem Rucksack unterwegs waren. Den Benzinkocher Juwel 34. Der

arbeitete allerdings oft nicht störungsfrei. Ob bei sehr tiefen Temperaturen oder in großen Höhen der Gebirge, forderte er von den ihm nutzenden Bergsteigern ein Übermaß an Geduld und

Bastelwillen. Was speziell für all jene Bergsteiger, die offiziell oder per Transitvisum in den mittelasiatischen Gebirgen oder im Kaukasus unterwegs waren, zu einem teilweise ernsthaften Problem

wurde.

Der Kocher war zwar, wie vom Hersteller angegeben, explosionssicher, jedoch gibt es reichlich Geschichten, wie das eine oder andere Mal Benzin mit sich entzündender Stichflamme durch das

Überdruckventil oder die im Laufe der Nutzungsdauer porös gewordenen Dichtungen entwich. Was zu einer Reihe von "Beinahekatastrophen" auf Berghütten oder im Zelt führte und für den Namen

"Barthel-Bombe" sorgte. (Ursprünglich baute die Dresdner Firma "Gustav Barthel" den Kocher.)

Mit den mitgelieferten Werkzeugen und Ersatzteilen konnten handwerklich begabte Bergsteiger den Kocher komplett zerlegen und reinigen und somit in vielen Fällen wieder zum Laufen bekommen. Da man

den Kocher zudem vorheizen musste, war er meist deutlich verrußt – was nicht nur bei Reperaturarbeiten für schwarze Finger sorgte.

1. Januar 2023

Klettern und Skilanglauf

Die Ski-Zunft Dresden wurde im März 1923 gegründet. Anders als es der Name vermuten lässt, waren die Mitglieder sowohl Kletterer als auch Skilangläufer. 1932 trat die Ski-Zunft als

Kletterabteilung dem Sächsischen Bergsteigerbund bei.

Eines der Gründungsmitglieder der Ski-Zunft war Gustav Karnagel (1870–1938), Kaufmann und Inhaber vom gleichnamigen Sporthaus Karnagel. Sein Sporthaus beherbergte auch die Geschäftsstelle des

SBB, wie man beispielsweise einer Werbeanzeige im Kletterführernachtrag von 1927 entnehmen kann.

Wie alle Sportvereine wurde auch die Ski-Zunft 1945 von den Allierten verboten. Nach dem politischen Zusammenbruch der DDR fanden sich im Jahr 1990 Sportfreunde, welche die Ski-Zunft Dresden

revitalisierten.