Kletterhistorie, Archiv 2022

25. Dezember 2022

Bugatti oder De Dietrich Rennwagen?

Es gibt mehrere häufiger publizierte Fotos, die Oliver Perry-Smith am Steuer eines Kraftwagens zeigen. In der Bildlegende ist dann häufig "Bugatti-Rennwagen" zu lesen. Die Rückseite eines dieser

Fotos beschriftete Perry-Smith selbst mit "De Dietrich Rennwagen".

Der 1881 in Mailand geborene Ettore Bugatti zog im Juni 1902 ins elsässische Niederbronn, wo er in der Firma De Dietrich & Cie. die Leitung der Automobilabteilung übernahm. Entsprechend hat

man die von ihm konstruierten Autos mit "De Dietrich, System Bugatti" bezeichnet. Bei dem von Perry-Smith gefahrenen Auto handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eines jener Fahrzeuge.

Der Automobilbau steckte damals noch in den Kinderschuhen; mit fortschreitender Entwicklung wurden technische Änderungen an den Modellen vorgenommen. Auch verkaufte man seinerzeit Chassis und

Karosserie getrennt, teils gab es für Karosserien separate Hersteller. So war wohl jedes Auto ein Unikat.

Das von Oliver Perry-Smith beschriftete Foto trägt den Vermerk "Gelegenheitskauf 9000 Mark". Zum Vergleich: 1910 verdiente ein Arbeiter bei Opel in Rüsselsheim zwischen 25 und 45 Mark – in der

Woche!

18. Dezember 2022

Bergsteiger waren nicht willkommen

Der Deutsche Alpenverein wurde am 9. Mai 1869 von 36 Männern in München gegründet die Gustav von Bezold (1810–1885) zu ihrem 1. Vorsitzenden wählten. Im selben Monat, am 31. Mai 1869 bildete sich

die Sektion Leipzig. Heute zählt sie um die 5300 Mitglieder und ist damit die älteste und drittgrößte sächsische Alpenvereinssektion.

1907 kam es dann in Leipzig zu einer weiteren Gründung einer Alpenvereinssektion – als Resultat der Unzufriedenheit eines Teils der Mitglieder an der Arbeit des Vorstandes. Die Sektion

Jung-Leipzig war nach damaligen Verständnis deutlich moderner ausgerichtet als die bisherige "altehrwürdige" Sektion Leipzig.

Um das Jahr 1920 wiederum versuchten Mitglieder innerhalb der Sektion Leipzig eine Bergsteigergruppe zu bilden. Auch dies stieß auf Ablehnung von Seiten der Sektionsführung. Als Folge dessen

wurde am 15. November 1920 eine dritte Alpenvereinssektion in Leipzig gebildet, die Sektion Hochglück. Diese hatte nur eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern (1937: 46 Mitglieder), denn im

Verein legte man auf eine entsprechende alpinistische Tätigkeit wert. Nicht zuletzt gab es in den Reihen von Hochglück viele aktive Elbsandsteinkletterer.

Eines der bekanntesten Mitglieder von Hochglück war der Felskletterer, Alpinist und Buchautor Felix Simon (1886–1966).

11. Dezember 2022

Die Speichentürme

Der deutlich bekanntere Name für die beiden am Kleinen Winterberg stehenden Gipfel ist Winterbergspitzen. Erstmals werden die 1908 und 1909 erschlossenen Gipfel in Rudolf Fehrmanns

Kletterführernachtrag von 1913 beschrieben – als Untere und Obere Winterbergspitze. In der 2. Auflage des Kletterführers von 1923 wird dann, in Klammern gesetzt, der Zweitname Unterer und Oberer

Speichenturm aufgeführt. Auch in späteren Auflagen des Kletterführers taucht die Bezeichnung "Speichentürme" gelegentlich als Zweitname auf. Auf einigen alten Postkarten mit Klettermotiven wird

die Obere Winterbergspitze zudem als "hinterer Turm" benannt.

Der Name Speichertürme ist von den Speichenhörnern abgeleitet. So hat man das Gebiet um die Winterbergspitzen wohl früher auch genannt. Allerdings habe ich diese Bezeichnung auf alten

Wanderkarten kaum finden können. Lediglich Johannes Schulz beschriftet in seiner 1922 veröffentlichten Karte des Schrammsteingebietes den Felsriegel zwischen Frienstein und Kleinem Winterberg als

Speichenhörner. In jüngerer Zeit taucht der Name Speichenhörner wieder auf. Der Bad Schandauer Kartograf Rolf Böhm bezeichnet deutlich großzügiger als Johannes Schulz den gesamten Bereich

zwischen Wolfsturm und dem Riff der Winterbergspitzen als Speichenhörner.

4. Dezember 2022

Mit Seil und Pickel

Der Alpine Deutsche Touristen-Verein (ADTV) wurde im Juli 1904 in Dresden gegründet. Etwa zwei Jahre später kamen Sektionen in Chemnitz und Leipzig hinzu. 1908 bildete sich eine Kletterabteilung

und 1921 trat der ADTV dem Sächsischen Bergsteigerbund bei. Erhaltene Dokumente und die Darstellung von Seil und Pickel lassen schlussfolgern, dass die Mitglieder sowohl in den Alpen, im

Riesengebirge als auch an den Felstürmen des Elbsandsteingebirges aktiv waren.

Derartige Reklame- und Werbemarken hatten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ihre Blütezeit. Nicht nur Firmen, sondern auch Vereine oder Regionen nutzen sie, um

auf sich oder ihr Anliegen aufmerksam zu machen. So gibt es vom Gebirgsverein eine Serie mit Gipfeln und Felsen der Sächsischen Schweiz. Kletterklubs verwendeten solche Marken ebenfalls, teils

"verzierten" Kletterer mit diesen ihre Gipfelbucheinträge.

Die hier abgebildete Marke ist mit den Maßen von 46 x 60 Millimeter deutlich größer als eine herkömmliche Briefmarke.

27. November 2022

Aus Oscar Schusters Tagebüchern

Zwischen 1922 und 1925 erschienen 4 Hefte "Der Bergsteiger" zu unterschiedlichen Themen, erstellt von der "Gilde vom Berge". Neben dem vierten Heft mit dem Titel "Alte Kunde von ersten

Kletterfahrten im Sächsischen Felsengebirge" dürfte speziell das zweite Heft "Aus Oscar Schusters Tagebüchern" noch heute für der sächsischen Bergsportgeschichte aufgeschlossene Kletterer von

besonderem Interesse sein. Es enthält die Tagebuchaufzeichnungen Oscar Schusters über dessen Klettertouren im Elbsandsteingebirge zwischen August 1893 und Mai 1910.

Der Herausgeber Waldemar Pfeilschmidt schreibt im Vorwort: Wie erwähnt, ist Oscar Schusters Bedeutung als Mensch und Bergsteiger bald nach seinem Tode von berufener Seite gebührend gewürdigt

worden. Als Ergänzung dieser Nachrufe, welche vorwiegend die hochalpine Seite seiner bergsteigerischen Laufbahn behandelten, mögen die folgenden Mitteilungen über seine Bergfahrten in der

Sächsischen Schweiz dienen, die seinen durch letztwillige Verfügung in den Besitz der Akad. Sektion Dresden es D. u. Ö. A.-V. übergegangenen Tagebüchern entstammen. ... Leider sind bei einem

Brande in früheren Jahren die zehn ersten Tagebücher vernichtet worden, welche über seine allerersten Kletterfahrten im heimischen Felsengebirge Aufschluß geben würden...

Das Archiv der Akademischen Sektion ist beim Bombenangriff auf Dresden im Februar 1945 verbrannt.

20. November 2022

Pferd oder Hirsch?

Im Kletterführer von 1908 wird der Hirschgrund unter dem Namen Pferdegrund geführt. Entsprechend gibt es einen Pferdegrundkegel, den Kleinen Pferdegrundturm und den Hinteren Pferdegrundturm. Aber

bereits im Nachtragsband zum Kletterführer von 1913 verwendet der Autor Rudolf Fehrmann den bis heute gebräuchlichen Namen "Hirschgrund".

Oscar Schuster war der erste Kletterer, welcher sich in den Hirschgrund "verirrte". Bereits am 23. März 1894 gelang ihm, mit Friedrich Meurer und Paul Müller als Seilgefährten, die Erstbesteigung

vom Lochturm. Der Gipfel war vermutlich "Beifang", das Hauptaugenmerk der Seilschaft galt der ebenfalls an diesem Tag geglückten Erstbesteigung des Wartturms.

Der auf der hier gezeigten Karte abgebildete Alte Weg auf den Hirschgrundkegel wurde von der Seilschaft Rudolf Fehrmann und Oliver Perry-Smith am 4. Oktober 1905 erstbegangen. Heute ist die fünf

Jahre später erschlossene Emporkante der beliebteste Weg am Hirschgrundkegel und zählt deutlich mehr Begehungen als der Alte Weg.

13. November 2022

100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge

"Pfingsten 1964 trifft sich in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, die friedliebende deutsche Jugend, um ihrem Willen für Frieden und Sozialismus Ausdruck zu verleihen.

Im Rahmen dieser mächtigen Kundgebung führt der DWBV eine Festveranstaltung "100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge" durch. Anlaß ist die im Jahre 1864 von Turnern aus Bad Schandau durchgeführte erste sportliche Besteigung des Falkensteins in den Schrammsteinen.

Mit Würdigung dieser Tat verbinden wir den Gedanken an alle Erschließer und Erstbegeher des Elbsandsteingebirges. Gleichzeitig gedenken wir des heldenhaften opferreichen Kampfes der revolutionären Bergsteiger gegen Faschismus und Krieg. Ihr Kampf und die Traditionen der Arbeiterbergsteigerbewegung sowie die fortschrittlichen bürgerlichen Traditionen der Bergsteiger sind Grundlage der Tätigkeit unseres Verbandes.

Nicht zuletzt werden diese Tage beweisen, daß die Bergsteiger des ersten Arbeiter- und Bauern-Staates in Deutschland beim umfassenden Aufgabe des Sozialismus in vorderster Front stehen."

aus "Der Tourist", Mitteilungsblatt des Deutschen Wanderer- und Bergsteiger-Verbandes im DTSB, Heft Nr. 3, März 1964

6. November 2022

Zünftiger Durst

Zu den Gründungsmitgliedern des Pirnaer Klettervereins "Schrammtorsöhne 1920" zählten Alfred Glanz, Albert Hübner, Walter Müller, Walter Mütze, Erhard Trepte und Walter Zischek. Schneidermeister

Zischek war gleichzeitig der Vereinsvorsitzende. Im Klub gab es offensichtlich nie das ernsthafte Bestreben, sich um jüngere Mitglieder zu kümmern, um den Fortbestand der Gemeinschaft über

Generationen zu gewährleisten. Den Klub sahen die Mitglieder wohl mehr als den Zusammenschluss eines kletternden Freundeskreises. Einen Mittelpunkt des Klublebens bildete die im Zahnsgrund

gelegene Hütte.

Für einen handfesten Skandal sorgten die Schrammtorsöhne im Frühjahr des Jahres 1927, als sie für den auf der Bastei stattfindenden Verbandstag der Bahnhofswirte eine "Vorführung von

Kletterkunststücken" gaben. Derartiges war in Bergsteigerkreisen verpönt. Das führte in der Folge zu einer ernsthaften Verstimmung zwischen dem Verband freier bergsportlicher Vereinigungen und

dem Sächsischen Bergsteigerbund. Vermittelt wurde das Schauklettern vermutlich vom Wirt der Schrammsteinbaude, auf dessen Grund die Schrammtorsöhne ihre Hütte erbaut hatten und zu dem sie in

freundschaftlicher Verbindung standen.

Die Schrammtorsöhne feierte mehrmals in den 1950-er Jahren, im Herbst, ihr Stiftungsfest im Erbgericht Markersbach.

30. Oktober 2022

Garm.-Partenkirchen, den 27. April 1964

Mein lieber Perry! Von Nazi Pohle habe ich Deine Adresse. Hoffentlich geht es Dir u. Deiner lieben Frau gut u. zwar so gut wie uns. Wir wohnen das 6te Jahr schon in Ga.-Pa. in einem Altersheim

inmitten von Schnee, Bergen u. Wäldern. Es ist für einen alten Bergsteiger herrlich hier. Ich bin jetzt 79 Jahre und Du wirst bald 80! Zu Deinem Geburtstag unsere allerbesten Glückwünsche.

Verlebe den 80. recht angenehm mit Deiner lieben Frau Agnes u. Deinen Kindern. Ich denke noch recht oft ans verlorene Riesengebirge. Wie traurig für uns alle so schönes deutsches Land zu

verlieren! – Wie lautet die Adresse von Guido Adolph? Er soll im Schwarzwald leben. – Bleib mit Deiner lieben Frau Agnes weiter gesund. Dir u. Ihr freundliche Geburtstagsgrüße von Deinem alten

Bernhard Herz. mit Frau Hilde.

Mein Sohn ist auch schon 50. Jahre!

Bernhard Herz, Kletterer und Skilehrer, war einer der Nachsteiger der Seilschaft von Eduard Weinert, welcher 1910 die Erstbesteigung vom Wotanskegel gelang. Auch an der Erstbegehung der

Südwestwand an der Nonne im Jahr 1909 war er beteiligt.

23. Oktober 2022

Garstiger Gipfel

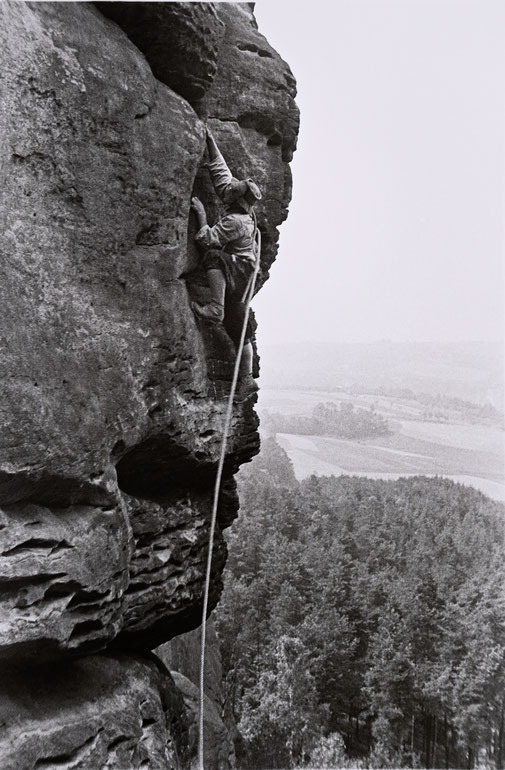

Im Sommer 1934 fotografierte Rudolf Kobach (1903–1982) seinen Klubkameraden vom "K.V. Gamsspitzler 1907" Emil Kolb beim Aufstieg am Riegelkopf. 1930 hatte sich Kobach eine Leica-Kleinbildkamera

angeschafft und nahm diese immer auf seinen Klettertouren mit. Kobach kann als der fotografische Chronist der 1930-er Jahre des Elbsandsteinkletterns bezeichnet werden.

Der Riegelkopf ist ein eher selten besuchter Gipfel in den Bärensteinen. Meiner Erinnerung nach befand sich 1985 noch ein Gipfelbuch aus den 1930-er Jahren auf diesem Felsen.

Bis zur Kletterführerausgabe von 1966 stand die Route als Nordweg im Kletterführer, die Schwierigkeit wurde mit VIIa angegeben. Im Führer von 1981 ist dann ein nachträglicher Ring aufgeführt, der

Wegname lautet jetzt Nordostweg und wird mit dem VI. Grad bewertet. Es scheint der am häufigsten am Gipfel gekletterte Aufstieg zu sein.

16. Oktober 2022

75 Jahre Südostrisse am Dreifingerturm

Am 11. Oktober 1947 gelang der Seilschaft Harry Rost, G. Große und G. Seidel die Erstbegehung der Südostrisse am Dreifingerturm. Später wurde die Route mit der Aufnahme in die Meisterwegeliste

"geadelt".

Walter Hahn, der am 20. April 1949 seinen 60. Geburtstag feierte, hatte am Klettergeschehen an den Sandsteintürmen auch in diesem Alter noch Interesse. Wenn auch die Kletterfotografie bei ihm

nicht mehr jenen Stellenwert einnahm, wie in den Jahrzehnten seiner Jugend. So fotografierte er Harry Rost bei der Erstbegehung der Meurerturm-Westwand im September 1949. Als Rost im Monat zuvor

die Obere Variante zu seinen Südostrissen am Dreifingerturm beging, stand Hahn mit seinen Kameras auf der Terrasse in der Nähe des Frühstücksplatzes.

Offenbar verstand es Harry Rost gut, seine klettersportlichen Leistungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf Hahns Bildern sieht man zahlreiche Kletterer, die sich als Zaungäste auf den

umliegenden Felsen rund um den Meurerturm eingefunden hatten. Laut Augenzeugen waren um die einhundert Schaulustige versammelt.

Der Handschrift nach hat Inge Boden, die spätere Ehefrau von Harry Rost, diese Karte geschrieben.

9. Oktober 2022

Wie der Vater so der Sohn

Crosby Perry-Smith wurde am 9. November 1923 als jüngster von vier Brüdern in Cape May, New Jersey geboren. Sein Vater war der im sächsischen Sandstein legendäre Kletterer und Skipionier Oliver

Perry-Smith, seine Mutter Agnes (geborene Adolph) stammte aus dem Riesengebirge.

Crosby trat zeitig in die Fußstapfen seines Vaters, nicht als Kletterer, sondern als später sehr erfolgreicher Skisportler und Ausbilder. Bereits mit 5 Jahren begann Crosby mit dem Skifahren und

-springen. Im Alter von 10 Jahren sprang er von der Olympiaschanze in Lake Placid, dem damaligen Wohnort der Familie.

Viele Lebens- und Schaffensjahre verbrachte er in Colorado. Ihm wurden zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen für seine Verdienste um die Entwicklung des Skisports in diesem Bundesstaat

zuteil.

Inspiriert durch seine Lebensgefährtin Janet Carlile, Kunstprofessorin am Brooklyn College in New York, begann er, 70-jährig, zu malen. Das hier abgebildete Werk ist eines, auf das er besonders

stolz war.

Am 23. September 2022 ist Crosby Perry-Smith im 98. Lebensjahr verstorben.

2. Oktober 2022

Kletterführerautor und Kriegsgerichtsrat

Über Rudolf Fehrmann und dessen Leistungen fürs sächsische Klettern sind schon unzählige Artikel geschrieben worden. Erstbesteiger – unter anderem von Barbarine und Chinesischen Turm, Autor des

Kletterführers, Spiritus Rector der sächsischen Kletterregeln, Vorsitzender der Sektion Dresden des DÖAV. Nur mit der Aufarbeitung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit tat man sich sowohl

beim Sächsischen Bergsteigerbund als auch bei der Alpenvereinssektion Dresden lange Zeit ziemlich schwer.

Speziell Dietrich Hasse versuchte über Jahrzehnte Fehrmanns Ansehen nicht zu "beschädigen". So schreibt Hasse im Buch "Wiege des Freikletterns", erschienen im Jahr 2000:

Fälle irgendwelcher Willkürurteile oder dergleichen bei seiner Tätigkeit als Wehrmachtsrichter ("Kriegsgerichtsrat") konnten ihm nie vorgeworfen werden. Hätte es so etwas gegeben, so wäre das

während der Herrschaftsbedingungen der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR gegen ihn als den Vertreter des bitter attackierten "bürgerlichen Bergsteigens" und gegen seine nach wie vor

vorhandene Verehrung seitens der "reaktionären" Gruppierungen der sächsischen Bergsteiger liebend gern in aller Breite ausgeschlachtet worden. Aber so etwas gab es eben nicht.

Die Unterlagen, die über Rudolf Fehrmanns Tätigkeit als Wehrmachtsrichter Aufklärung geben können, beispielsweise über die von ihm gefällten Todesurteile, befinden sich im Militärarchiv der

Bundeswehr in Freiburg. Darauf hatten die Historiker der DDR keinen Zugriff. Dietrich Hasse hätte dort sehr wohl recherchieren können.

25. September 2022

Klettern im Zeichen vom Edelweiß

Obwohl traditionell die Arbeitsgebiete von Alpenvereinssektionen eher im namensgebenden Hochgebirge lagen, wurde von Mitgliedern der Sektion Dresden des DÖAV natürlich auch im Elbsandsteingebirge

geklettert. Einen der ersten sächsischen Kletterklubs, den "KC Die Falkensteiner 1895" gründeten die Mitgliedern der Alpenvereinssektion Dresden auf Anregung von Siegfried Meurer. Prominentes

Mitglied war Oscar Schuster.

Die KVSD (Klettervereinigung der Sektion Dresden des DÖAV) wurde zum Beginn des Jahres 1922 ins Leben gerufen. Vier Jahre später weihten die Mitglieder der Klettervereinigung ihre selbst erbaute

Hütte in Krippen ein. Entsprechend eines Berichts im Februarheft des Jahres 1932 in den "Nachrichten der Sektion Dresden" umfasste die Mitgliederzahl der Klettervereinigung zu diesem Zeitpunkt

100 Personen.

Unlängst feierte sich der Sächsische Bergsteigerbund in den Sozialen Medien dafür, dass er am 10. September 2022 seinen ersten Sektionsklettertag veranstalten wolle. Sektionsklettertage an den

heimischen Sandsteingipfeln gibt es bei der Sektion Dresden seit vielen Jahren, und zwar regelmäßig in der Klettersaison, jeweils einmal im Monat.

18. September 2022

Wann eroberten Bergsteiger die Lehnsteignadel?

Aufmerksamen Betrachtern wird es nicht entgangen sein, dass diese Ansichtskarte nicht die Lehnkuppel zeigt, sondern den Alten Weg an der Lehnsteignadel. In aktuellen Kletterführern wird zur

Erstbesteigung nur folgende Information genannt: vor 1943. An Hand der Karte lässt sich dieses Datum weiter konkretisieren.

Der Verlag Krille & Martin existierte unter diesem Namen laut der Dresdner Stadtadressbücher nur bis 1912. Die Geschäftstätigkeit wurde dann, entsprechend eines Eintrags im Adressbuch von

1913, unter der neuen Firmenbezeichnung "Graphische Werke G.m.b.H. Dresden" fortgeführt.

Zudem tragen die Karten des Verlages eine Bestellnummer. Die hier gezeigte Karte hat die Nummer 189B. Eine andere mir vorliegende Karte des Verlages (Bestellnummer 204B) ist postalisch gelaufen,

mit einem erkennbaren Stempel vom 9.8.1911.

Diese Belege sprechen dafür, dass die Erstbesteigung der Lehnsteignadel deutlich vor dem 9. August 1911 erfolgt sein muss.

11. September 2022

Nilpferd und Löwenkopf

1922 erschien im Selbstverlag von Johannes Schulz eine Karte des Schrammsteingebietes im Maßstab 1 : 12500. Für Kletterer war diese Karte von besonderem Interesse, denn sie enthielt sämtliche

Kletterfelsen. Diese wurden vermutlich von Siegfried Störzner (1887–1968) in die Karte eingearbeitet. Störzner, von Beruf Lehrer, beschäftigte sich in seiner Freizeit mit Heimatgeschichte und

ging zudem klettern. Der am Heulenberg (in der Nähe der Buschmühle) stehende Störznerfels ist nach ihm benannt.

Johannes Schulz (1891–1961) war Stadtgeometer in Dresden, die heutige Berufsbezeichnung wäre wohl Vermessungsingenieur. Er hatte also die besten Vorraussetzungen zum Erstellen von

Landkarten.

Wer genau auf die Karte schaut, entdeckt auch Gipfelnamen die niemals in einem Kletterführer aufgetaucht sind. (Die Quackenführer aus dem "Darknet" bleiben hier besser unerwähnt.) So befindet

sich neben dem Viererturm ein Herbertfels. An den Hängen des Kirnitzschtals gibt es einen Löwenkopf zu entdecken und unweit des heute noch offiziellen Gipfels "Schweinskopf" steht ein Nilpferd

hoch über dem Fluss.

4. September 2022

Fritz an Fritz

Im August 1980 schickte der in Amerika lebende Fritz Wiessner ein Exemplar des vom American Alpine Clubs herausgegebenen Buches an den DDR-Sportfunktionär Fritz Leder.

"an Fritz Leder mit allen guten Wünschen und in Erinnerung an unseren großen Vorgänger Oliver dessen Herz unserer Heimat gehörte

Von Fritz W. Aug. 15, 1980"

1964 erschien im American Alpine Journal ein umfangreicher Artikel über Oliver Perry-Smith, welcher Ehrenmitglied im American Alpine Club war.

Fritz Leder (1926–2012) war damals Vizepräsident des DWBO. Er setzte sich in den 1980-er Jahren nachdrücklich – leider erfolglos – beim Präsidenten des DTSB der DDR Manfred Ewald für eine

Amerikareise von Bernd Arnold ein. Dieser war von Fritz Wiessner, beziehungsweise dem American Alpine Club mehrmals zu einem Kletteraufenthalt in die Vereinigten Staaten eingeladen worden.

27. August 2022

100 Jahre Erkerweg

Am 27. August 1922 gelang der Seilschaft Walter Sobe, G. Wollmann und G. Pahl die Erstbegehung des Erkerweges am Vorderen Torstein. Sowohl in der Kletterführerausgabe von 1923 als auch in den

Nachträgen von 1927 und 1950 fand die Route keine Erwähnung. Erstmals wurde der Aufstieg im Kletterführer von 1953 beschrieben.

"– An der SW-Ecke, links neben Zahl 182, kl. Pfeiler. Auf ihn an dessen S-Seite hinauf. Nun die rechte (SW-) Kante des mächtigen vorspringenden Felserkers, den Einstiegsüberhang r. umgehend, zum

Mittelgipfel. (unterwegs 2 Ringe). Übergang nordwärts z. Hauptg. –"

Die mit der Mehrdimensionalität des heimischen Bergsports weniger vertrauten Kletterer erwartet beim Übergang vom Vor- zum Hauptgipfel noch eine Überraschung: der hier abgebildete Überfall.

21. August 2022

Hoch überm Gabrielensteig

Die klettersportliche Erschließung des böhmischen Teils vom Elbsandsteingebirge begann im März 1888. In diesem Monat gelang der Seilschaft Carl Beck, Siegfried Meurer, Conrad Meurer und Friedrich

Meurer die Erstbesteigung vom Beckstein. Zur gleichen Zeit stand Friedrich Meurer als Erster auf dem Jägerhorn.

Die hohen weithin sichtbaren Gipfel rund um das Prebischtor gelangten zuerst in den Blickpunkt des Interesses der Bergsteiger im böhmischen Teil des Elbsandsteingebirges. 1894 eroberten Friedrich

Meurer und Oscar Schuster den Zuckerhut, die Schildkröte und den nördlichen Gipfelkopf der Huschenwächter, welcher heute allerdings nur als Vorgipfel des Kleinen Huschenwächters zählt. Etwa vier

Jahre später erfolgte die Erstbesteigung der Alten Wenzelwand durch Heinrich Wenzel, Fritz Gerbing und Robert Püschner. Am 15. Juli 1900 gelang dann der Seilschaft Hermann Sattler und Oskar Pusch

am Zuckerhut ein neuer Aufstieg, heute als Sattlerweg bezeichnet.

Seit dem Jahr 2000 befinden sich all diese Gipfel im Bereich des Nationalparks Böhmische Schweiz und sind (mit Ausnahme vom Kleinen Prebischkegel) jeweils vom 1. Februar bis 30. Juni für den

Klettersport gesperrt.

14. August 2022

125 Jahre Bergsteigen in Sachsen

Obwohl Sebastian Abratzky bereits am 19. März 1848 durch den heute nach ihm benannten Abratzkykamin auf die Festung Königstein geklettert ist, gilt die am 6. März 1864 erfolgte Besteigung des

Falkensteins durch die Schandauer Turner Ernst Fischer, Heinrich Frenzel, August Hering, Gustav Tröger und Johannes Wähnert als die Geburtsstunde des Klettersports im Elbsandsteingebirge.

1989 gab es, organisiert vom DWBO, eine Festwoche mit einer Reihe von Veranstaltungen rund um das Jubiläum "125 Jahre Bergsteigen in Sachsen". Das war unter anderem eine Jubiläumsbesteigung des

Falkensteins am 24. Juni mit anschließender Sonnenwendfeier auf der "Kleinen Liebe". Eine Fotoausstellung mit Kletter- und Landschaftsaufnahmen von Walter Hahn, dessen Geburtstag sich 1989 zum

einhundertsten Mal jährte, konnte ebenfalls besichtigt werden. In den Ausstellungshallen am Fucikplatz (heute Straßburger Platz) fand am 1. Juli ein großes "Bergsteiger-Festvergnügen"

statt.

Mit einem Fassungsvermögen von gerade einmal 0,25l entsprach das abgebildete Bierglas vermutlich überhaupt nicht den Bedürfnissen sächsischer Kletterer.

7. August 2022

Modern gewordener Übermut

1877 wurde der "Gebirgsverein für die sächsisch- böhmische Schweiz" gegründet, den man 1890 in "Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz" umbenannte. In dessen Vereinszeitschrift "Über Berg und

T(h)al" erschien in den ersten Jahrzehnten des Bestehens auch Berichte über Klettertouren an den Felsen des Elbsandsteingebirges.

Oscar Schuster publizierte zwischen 1904 und 1908 in der Vereinszeitschrift eine Reihe Beschreibungen von Kletterrouten, welche später die Basis für den Kletterführer von Rudolf Fehrmann

bildeten. Mit dem Erscheinen des ersten Kletterführers 1908 und der drei Jahre darauf erfolgten Gründung des Sächsischen Bergsteigerbundes fühlte sich der Gebirgsverein nicht mehr für die

Kletterer verantwortlich, so dass der Klettersport bis zur Auflösung des Vereins 1945 keine der Arbeitsaufgaben mehr darstellte.

Der Fotopionier Hermann Krone war gar ein Gegner des Klettersports: "... ein modern gewordener Uebermuth wahnsinnigen Klettersports, dem die heilige Poesie des Felsenwaldes abhanden gekommen...",

führte er 1909 als Argument seines Austritts aus dem Gebirgsverein an.

31. Juli 2022

Berg Heil unterm Erntekranz

Am 18. Juli 1909 gründete eine Gruppe ehemaliger Schüler in Dresden-Plauen die "Touristen Vereinigung Schwefelbrüder 1909". Auf Grund von Unstimmigkeiten bildete 1928 ein Teil der Klubmitglieder

einen eigenen Verein, die "Schwefelbrüdergilde 1928". Viele Mitglieder der Schwefelbrüdergilde starben im Zweiten Weltkrieg, so dass der Klub nach 1945 praktisch nicht mehr existierte. Ein Teil

der den Krieg überlebenden Kletterer trat daraufhin wieder dem alten Klub bei. Heute sind die Schwefelbrüder einer der wenigen alten sächsischen Kletterklubs, der noch existiert und

klettersportlich aktiv ist.

Laut Informationen der Schwefelbrüder wurden Karten mit unterschiedlichen Motiven ab etwa 1920 von Walter Schmidt gefertigt, der von Beruf Steindrucker war. Schmidt war Gründungsmitglied der

Schwefelbrüder und von 1909 bis 1911 deren Vereinsvorstand.

Wie bei den hier unlängst vorgestellten Felsenstürmern Niedersedlitz ist die Wehlnadel auch der Klubgipfel der Schwefelbrüder.

24. Juli 2022

17. Juli 2022

10. Juli 2022

3. Juli 2022

26. Juni 2022

19. Juni 2022

12. Juni 2022

5. Juni 2022

29. Mai 2022

Klettertreffen

Das erste Treffen junger Bergsteiger fand im Oktober 1969 in Weißig statt. Ab dem Jahr 1973 bezogen die Teilnehmer fast immer auf der Burg Hohnstein Quartier, wobei seit 1975 die Austragung des

Treffens vom Herbst auf das Frühjahr verlegt wurde.

Nachdem in den letzten beiden Jahren das Treffen Junger Bergsteiger auf Grund der Corona-Pandemie jeweils abgesagt werden musste, konnte vom 26. bis zum 29. Mai 2022 das nunmehr 50.

Klettertreffen stattfinden.

Eine recht wechselhafte Geschichte hat die Burg Hohnstein, besonders in den letzten 100 Jahren: Jugendgefängnis, Jugendherberge, Konzentrationslager, Reichsjugendherberge, Kriegsgefangenenlager

und seit 1949 abermals Jugendherberge. 1951 wurde der Burg der Name "Ernst Thälmann" verliehen. Thälmann (geboren 1886) war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands. 1944 wurde er im

Konzentrationslager Buchenwald erschossen.

22. Mai 2022

Party auf dem Papststein

Der Touristen-Club Fidele Kraxler (TCFK) wurde 1911 in Dresden gegründet. Gründungsmitglied war unter anderem Max Schubert. Max Schubert verfasste den Text auf der Rückseite dieser Karte. Er läd

eine Bergfreundin zum am 20. Mai 1922 auf dem Papststein stattfindenden Stiftungsfest ein.

Laut dem Personen- und Klublexikon traten die Fidelen Kraxler im Februar 1912 dem SBB bei. Klubgipfel war die Tante. Es gab noch einen zweiten Kletterklub mit ähnlichem Namen. Der 1916 gegründete

Klub nannte sich entsprechend TK Fidele Kraxler 1916. Beide Klubs existierten vermutlich nur wenige Jahre. Bis auf Gipfelbucheinträge finden sich nur geringe Spuren der beiden

Klettervereinigungen in der Bergsporthistorie.

Die erste Gaststätte auf dem Papststein wurde 1862 errichtet. Bereits drei Jahre zuvor baute man dort einen hölzerner Pavillon.

15. Mai 2022

Bergsteigersamariter

Der Ursprung der heutigen Bergwacht findet sich im Jahr 1912. Im Frühjahr des Jahres gründet sich innerhalb des SBB eine Samariterabteilung.

Bereits wenige Tage später begann der erste Ausbildungskurs, der mit einer Geländeübung am Pfaffenstein abgeschlossen wurde. Davor gab es im Gebirge verteilt nur Unfallhilfsstellen. Diese waren

nichts anderes, als – oft Gaststätten untergebrachte – Materialdepots, in denen neben einer Trage zum Abtransport Verletzter auch Verbandszeug aufbewahrt wurde. Verunfallte wurden von Sanitätern

und anderen freiwilligen Helfern ohne klettersportliche Erfahrung oder Ausbildung versorgt und transportiert.

Am 27. Mai 1900 ereignete sich der erste tödliche Kletterunfall in der Sächsischen Schweiz. Beim Versuch den Wilden Kopf als Erster zu besteigen verunglückte der 42-jährige in Dresden lebende

Frauenarzt Doktor Friedrich Brosin. Heute erinnert der Name der knapp ein Jahr zuvor von ihm erstbestiegenen Brosinnadel an seine Person.

8. Mai 2022

Bekannte Kante

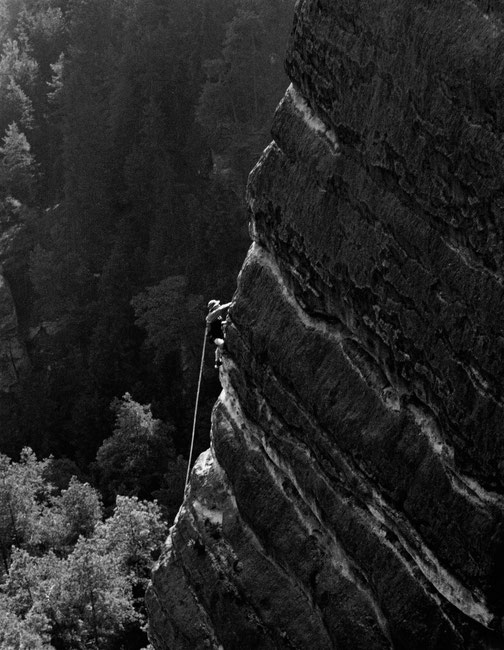

Rudolf Kobach fotografierte hier vom Großen Wehlturm aus einen Kletterer an der FKV-Kante des Kleinen Wehlturms. Entstanden ist das Foto am 29. September 1935. Veröffentlicht wurde es bereits

1936 in der Festschrift "Bergsteigen in Sachsen", welche zum 25-jährigen Bestehen des Sächsischen Bergsteigerbundes erschienen ist. Leider hat Kobach in seinen Aufzeichnungen zwar das

Aufnahmedatum vermerkt, aber den Namen des Kletterers nicht notiert. Auch anhand des im Gipfelbucharchiv des SBBs vorhandenen Buches lässt sich der Name nicht ermitteln, da die FKV-Kante an

diesem Tag mehrere Begehungen bekam.

Die FKV-Kante hat Ehrhardt Renger am 4. Juni 1916 erstbegangen. Der 1898 geborene Renger verunglückte 1921 in der Weinertwand am Vexierturm tödlich.

Ehrhardt Rengers Klub, die Freie Klettervereinigung, gründeten Mitglieder des Dresdner Turnvereins 1867 im Jahr 1906. Auch wenn der Klub heute klettersportlich kaum noch in Erscheinung tritt,

scheint er noch zu existieren. Denn 2006 wurde dem Klub, anlässlich seines 100-jährigen Bestehens, die Goldene Ehrennadel des Sächsischen Bergsteigerbundes verliehen.

1. Mai 2022

Wie das Lied zur Waffe wird ...

... lautet eine Überschrift im 1987 erschienenem Buch "Bergfreundschaft – Aus der Chronik des Bergsteigerchores Kurt Schlosser". 1927 gründete sich der Chor als Gesangsabteilung des

Touristenvereins "Die Naturfreunde – Vereinigte Kletterabteilungen Sachsen". Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden sowohl der Chor als auch die "Naturfreunde"

verboten.

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs organisierten sich die Dresdner Bergsteiger neu. Bereits im Sommer 1945 hatte der Bergsteigerchor seinen ersten Auftritt in der

Nachkriegszeit.

1949 benannte man den Bergsteigerchor nach Kurt Schlosser. Der 1900 geborene Kurt Schlosser war im antifaschistischen Widerstandskampf aktiv und wurde 1943 verhaftet. Wegen Vorbereitung zum

Hochverrat verurteilt, richtete man ihn am 16. August 1944 in Dresden hin.

24. April 2022

Höllenhund und Große Zinne

Dietrich Hasse wurde 1933 in Dresden geboren und wuchs in der Sächsischen Schweiz auf. Seine heute beliebteste Erstbegehung im Elbsandstein ist ohne Frage der Talweg am Höllenhund - vollendet am

21. September 1955. Zu diesem Zeitpunkt lebte und studierte Hasse schon in Westberlin. Später zog er nach Süddeutschland.

Internationalen Ruhm erlangte Hasse 1958, als ihm gemeinsam mit Lothar Brandler, Jörg Lehne und Siegfried Löw die Erstbegehung der Direttisima durch die Nordwand der Großen Zinne gelang. Diese

Route wurde seinerzeit als die schwerste Kletterei im Alpenraum gewertet.

Die bekannteste Publikation von Dietrich Hasse ist wohl das 1979 verlegte und gemeinsam mit Heinz Lothar Stutte erarbeitete Buch "Felsenheimat Elbsandsteingebirge". 2013 erschien beim Bergverlag

Rother Hasses Autobiografie "Ein Leben im Lot".

Am 19. April 2022 ist Dietrich Hasse im Alter von 89 Jahren verstorben.

17. April 2022

Anklettern

In früheren Jahren waren das Ab- und Anklettern wichtige Termine im kulturellen Leben der Kletterklubs. Da es ja in den vergangenen Jahrzehnten reichlich milde Winter gab, in denen man draußen am

Fels klettern konnte, beziehungsweise heutzutage der Klettersport in der Halle ganzjährig ausgeübt werden kann, ist diese Tradition wohl etwas in Vergessenheit geraten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs löste der Alliierte Kontrollrat den Alpenverein per Gesetz auf und beschlagnahmte dessen Eigentum. In Westdeutschland durfte sich 1952 der Deutsche

Alpenverein neu gründen. In der DDR hingegen blieb der Alpenverein dauerhaft verboten.

Zum Beginn des Jahres 1948 wurde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die Leitung und Organisation des Sports der FDJ (Freie Deutsche Jugend) übertragen. Diese gründete man bereits am 7. März

1946 nach erfolgter Zustimmung durch die Sowjetische Militäradministration.

10. April 2022

Die Welt in Bildern

Ob Zigaretten, Margarine oder Schokolade, Sammelbilder hatten im 20. Jahrhundert Konjunktur. Die Flaggen Europas, die besten Springreiter, bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, exotische

Tiere – es gab nichts, was es nicht gab - dementsprechend auch eine Serie mit Kletterbildern vom Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz.

Für die Zeichnungen verwendete man als Vorlagen Aufnahmen des Dresdner Fotografen Walter Hahn. Er war mit seiner Plattenkamera häufiger an der Barbarine zugange. Bereits deren zweite Besteigung

am 8. April 1906 dokumentierte Hahn. Die gelang den Erstbesteigern Fehrmann und Perry-Smith, diesmal unter Führung von Oliver Perry-Smith. Ergänzt wurde die Seilschaft durch Arthur Hoyer.

Perry-Smith führte auch die 3. Besteigung auf die Pfaffendorfer Jungfrau, bei der 5. Besteigung war er der Nachsteiger von Walter Hünig. Ein weiterer Gipfelbucheintrag der beiden Erstbesteiger findet sich am 25. Juli 1909, da holten sich Rudolf Fehrmann und Oliver Perry-Smith die 64. Besteigung.

3. April 2022

Ja zum SBB, nein zum SBB

Der Klub T.C. Felsensport wurde 1910 in Dresden gegründet und trat 1912 dem SBB bei. Die am 7. April 1912 durch Kurt Schneider erfolgte Erstbesteigung der im Bielatal gelegenen Felsensportnadel,

sowie die am 18. April 1920 geglückte Erstbesteigung des Rathener Felsensportturms durch Rudolf Buchwald gehen auf das Konto dieser Klettervereinigung. Entsprechend tragen die Gipfel den Namen

des Klubs.

Auf der Rückseite der Mitgliedskarte wurden die Klubbeitragszahlungen quittiert. Albert Kade musste als Arbeitsloser für das Jahr 1930 monatlich 25 Reichspfennige zahlen.

1931 kam es wohl zu einem Zerwürfnis mit dem Sächsischen Bergsteigerbund, denn dessen Buchstabenkürzel wurden auf der Mitgliedskarte von 1932 geschwärzt.

27. März 2022

Aus Sachsens Dolomiten

Diese Ansichtskarte trägt den Poststempel vom 14. August 1912. Die Aufnahme ist also vor der heute offiziell anerkannten Erstbesteigung des Gipfels entstanden. Am 11. Oktober 1908 gelang einer

Seilschaft unter Führung von Oliver Perry-Smith (1884–1969) die erste Ersteigung vom Hauptdrilling, welche heute allerdings als "mit künstlichen Hilfsmitteln erfolgt", gewertet wird.

Offensichtlich war damals noch nicht genau definiert, was man unter einem künstlichen Hilfsmittel zu verstehen hat, denn den Kletterern fehlte seinerzeit wohl jedes Problembewusstsein. Hätten sie

dieses gehabt, wäre sicher kein Fotograf zu ihrer Besteigung eingeladen worden, der diese Tat für die Nachwelt festhält und auf einer Ansichtskarte verewigen lässt. Vor allem, wenn der

veröffentlichende Verlag dem damaligen 1. Vorsitzenden des SBB gehörte.

Der in Dresden ansässige Verlag Alfred Porzig publizierte unter dem Titel "Aus Sachsens Dolomiten" eine ganze Serie von Ansichtskarten mit Klettermotiven. Alfred Porzig (1874–1917) war

Buchdruckermeister, Inhaber einer Papierhandlung und zudem selbst Kletterer. Von 1911 bis 1914 übte er das Amt des 1. Vorsitzenden des Sächsischen Bergsteigerbundes aus.

20. März 2022

Das Bollwerk von Schmilka

1946 fand sich eine Gruppe sächsischer Bergsteiger zum Kletter-Verein Märchentürmer zusammen. Laut dem Personen- und Klublexikon waren folgende Kletterer Gründungsmitglieder: Karlheinz Fischer,

Karlheinz Gonda, Erich Gorlt, Bernhard Graf, Gerhard Junghans, Lothar Knoof, Manfred Schmidt, Günter Straube, Edmund Voigt und Gerhard Walpert.

Beim Märchenturm handelt es sich um einen der am schwersten zu ersteigenden Gipfel im Schmilkaer Kessel. Der Gipfel wurde erst 1937 von Helmut Oehme (1913–1986) entsprechend den sächsischen

Kletterregeln erstbestiegen. Allerdings gab es bereits in den 1920-er Jahren Besteigungen des Märchenturms, da allerdings unter der Verwendung künstlicher Hilfsmittel. Um den Gipfel heute in

freier Kletterei, also ohne Unterstützung (oder Sprung) zu erreichen, muss man mindestens VIIIc klettern.

In der Gegenwart verbinden wir die Märchentürmer zuerst mit Karlheinz Gonda, da zwei seiner Erstbegehungen den Namen des Klubs tragen und zwar die "Märchentürmerwege" am Kanstein-Vorgipfel und am

Großen Grenzturm.

13. März 2022

Büchsenfibel

Zum Ende der 1930-er Jahre hatte Rudolf Fehrmann eine weitere Ergänzung zu seinem 1923 erschienenen Kletterführer in Arbeit. Allerdings verhinderte der Beginn des Zweiten Weltkriegs die

Fertigstellung dieses Buches.

1950 wurde dann vom Landessportausschuß Sachsen, Sparte Touristik ein 88 Seiten umfassender Nachtrag zum Kletterführer herausgegeben. Neben Punkten wie "Unterstützung und Stärkung der Freien

Deutschen Jugend" enthielt der Kletterführer auch einen Abschnitt "Grundsätze über das Bergsteigen in Sachsen". Da der überwiegende Teil der beschriebenen Routen den sächsischen VII.

Schwierigkeitsgrad betraf, nannten die Kletterer den schmalen Band umgangssprachlich "Büchsenfibel".

Die touristische Steiganlage am Winterstein war in der zweiten Hälfte der 1940-er Jahre baufällig. Sie wurde von Kletterern des "Touristenklubs Wanderlust 1896" abgerissen. So entsprach der

Winterstein der Definition eines sächsischen Klettergipfels. In der Folge führte dort unter anderem der Kletterklub Märchentürmer, speziell im Jahr 1948, die eine oder andere Erstbegehung durch.

Da man aber die Steiganlage bald neu errichtete, war der 1950-er Nachtrag der einzige Kletterführer, der den Winterstein als Klettergipfel beschrieb.

6. März 2022

Jedem Verein ein Abzeichen

Als sich am 1. März 1911 der Sächsische Bergsteigerbund gründete, brauchte man natürlich schnell ein Logo für ein entsprechendes Vereinsabzeichen, denn Abzeichen hatten für den SBB seit jeher

einen hohen Stellenwert. Heute gibt es dort dafür eine eigene Arbeitsgruppe Abzeichensammlung. Diese schreibt:

"Bei der Gründung des SBB im Jahr 1911 durch 18 Dresdner Klettervereinigungen (Klubs), hinterlegten die Klubs, welche ein Abzeichen besaßen, ihr Klubabzeichen dem neu gegründeten Bund, um damit

ihre Treue und aufrichtige Mitarbeit zu beweisen."

In den ersten beiden Jahrzehnten war im Logo ein Tafelberg abgebildet, vermutlich der Lilienstein. Darunter standen die Buchstaben "SBB". In der Mitgliederzeitschrift "Der Bergsteiger" konnte man

beim darin abgedruckten Vereinslogo zum Beginn des Jahres 1928 eine Veränderung erkennen. Der Tafelberg wurde durch einen Felsen ersetzt, für dessen Konturen wohl die Nordseite vom Bloßstock Pate

stand. Dieses Logo übernahm man bei der Wiedergründung des Vereins 1989.

Zu seinem 100. Jubiläum entwickelte der SBB ein neues Signet, in diesem soll der klassische

sächsische Kaminkletterstil, der Falkenstein und die Barbarine enthalten sein.

28. Februar 2022

Glückwünsche zum 75.

Am 28. Februar 1947 wurde Bernd Arnold in Hohnstein geboren. Die Felsen des Brandgebietes hatte er als Spielplatz praktisch vor der Haustür. So stand er 1959, als Zwölfjähriger, auf seinem ersten

Klettergipfel, dem Panoramafels. Diesem folgten über die Jahrzehnte unzählige weiter Gipfel und über 900 Erstbegehungen im Elbsandsteingebirge.

Neben den Erfolgen im heimischen Sandstein war Bernd Arnold auf zahlreichen Reisen und Expeditionen rund um den Erdball unterwegs. Als eine der herausragendsten Erstbegehungen sei hier die Route

"Royal Flush" am Fitz Roy in Patagonien genannt, welche ihm 1995 gemeinsam mit Kurt Albert, Jörg Gerschel und Lutz Richter glückte.

1981 wähle man Bernd Arnold im Bezirk Dresden zum Sportler des Jahres und 2008 wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Hohnstein ernannt.

Wer mehr über Arnolds Treiben an den Sandsteintürmen erfahren möchte, dem ist das 2020 im Panico Alpinverlag erschienene Buch von Peter

Brunnert "Barfuß im Sand" empfohlen.

20. Februar 2022

Klettern nach Punkten

Der Gedanke, eine Klassifizierung für das Felsklettern einzuführen, kam den DDR Sportfunktionären bereits Anfang der 1950-er Jahre. Die Bedingungen für die vier verschiedenen Leistungsklassen

wurden über die Jahrzehnte immer wieder modifiziert. Bestand hatte dieses Wertungssystem bis zum politischen Ende der DDR im Jahr 1989.

In den 1980-er Jahren musste man im Laufe eines Kalenderjahres 20 Routen im Vorstieg klettern. Laut der 1982 angepassten Norm benötigte ein Kletterer der Altersklasse 19 insgesamt 560 Punkte um

die Norm für die Leistungsklasse II zu erfüllen. Dafür musste der Sportler Aufstiege im mittleren siebenten sächsischen Schwierigkeitsbereich bewältigen, denn für eine VIIa gab es 24 Punkte, für

die VIIb 29 Punkte und eine VIIc schlug mit 35 Punkten zu Buche. Für jeden Ring, an welchem der Kletterer Rotpunkt vorbei stieg, bekam er einen Bonus von 5 Prozent der jeweiligen Punkte.

Neben der Kletterei mussten die Aspiranten auch eine Felsbetreuungsmaßnahme für die KTA (Klettertechnische Abteilung) erledigen, also einen alten Sicherungsring oder ähnliches erneuern. Der

damalige Auftrag zur abgebildeten Urkunde lautete, die Gipfelbuchstütze auf dem Rotkehlchenturm zu wechseln.

13. Februar 2022

Kletterer am Juniturm, Schrammsteine

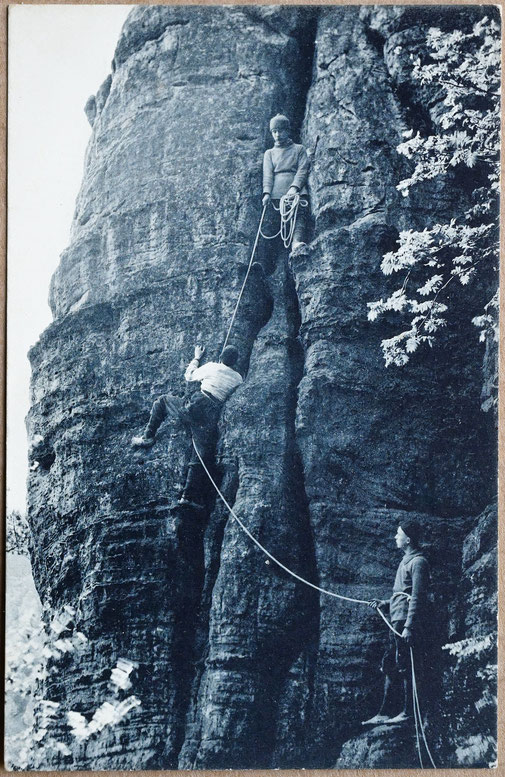

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden hunderte verschiedene Ansichtskartenmotive mit Kletterern an den Felsen der Sächsischen Schweiz von den unterschiedlichsten Verlagen hergestellt

und verkauft. Neben bekannten Aufnahmen von der Barbarine oder der Lokomotive veröffentlichte man auch Bildern von Gipfeln, die heute fast vergessen sind. Wie der Juniturm im Schrammtor, ein

kleiner Pfeiler, der am Fuß des Südlichen Osterturms steht.

Ein weiterer im Großen Schrammtor stehender Gipfel ist die Gottfried-Bauch-Spitze. Diese erlangte durch ihre Erwähnung im von Rudolf Fehrmann verfassten Vorwort des Kletterführers von 1923 eine

gewisse Berühmtheit:

"Bedenke, daß unsere Berge mehr sind als eine Turnhalle; darum lasse Deine Seele nicht verdorren über einseitiger Freude an Muskelbetätigung, lerne darum den Falkenstein höher schätzen als die Gottfried-Bauch-Spitze!"

6. Februar 2022

Briefe aus der Felsenheimat

Während des Zweiten Weltkriegs verschickten viele Kletterklubs Feldpostbriefe an ihre zur Wehrmacht eingezogenen Bergkameraden. Der fleißigste Verfasser dürfte Fritz Petzold gewesen sein. Er

schaffte es, als Obmann der Berglust 06 – über das Kriegsende hinaus – monatlich einen Feldpostbrief zu verfassen und zu versenden.

In der 41. Ausgabe des Feldpostbriefes vom Januar 1943 wird von der Jahreshauptversammlung des SBB berichtet:

...Wächtler sprach weiter über das nach dem Kriege geplante Ehrenbuch in Form eines zweiten Bandes "Bergsteigen in Sachsen" Es wurde für dieses ein Sonderfonds eingerichtet und Wächtler hofft daß recht viele freiwillige Spenden dafür eingehen. Das Buch soll kostenlos für alle S.B.B. Mitglieder sein. Gewidmet den gefallenen Bergkameraden. Es soll von sämtlichen im Kriege gefallenen Bergkameraden ein Bild mit kurzer Beschreibung, wertvolle Schilderungen von Kampfhandlungen und Arbeiten des S.B.B. in der Heimat bringen.

30. Januar 2022

Die Situation in den 1980-er Jahren

Karabiner gab es in der DDR zum Festpreis von 8,85 Mark zu kaufen, für den mit Schraube mussten 9,70 Mark bezahlt werden. Hergestellt wurden die aus einer Alu-Knetlegierung bestehenden

Leichtmetallkarabiner der Marke "Ruppberg" in Thüringen, im Volkseigenen Betrieb (VEB) Karabinerhakenfabrik Zella-Mehlis.

Wie so viele andere Produkte auch, konnte man diese Karabiner in der DDR nicht jederzeit bekommen. Sondern der Erwerb kam einem kleinen Lottogewinn gleich.

In ganz (Ost)Berlin fand sich genau ein Sportgeschäft – am Frankfurter Tor – in dem Kletterer ab und an Karabiner kaufen konnten. Hier wurden pro Kunde 5 Karabiner abgegeben. Im ganzen Rest der

DDR gab es nur einen weiteren Laden, der ab und an diese Kletterausrüstungsteile im Warenangebot hatte. In der Dresdner Spowa, einem Flachbau am Fucikplatz, teilte man jeder Person allerdings nur

3 Karabiner zu.

23. Januar 2022

Ringtausch an der Perrykante

Zur Erstbegehung der Perrykante, die in frühen Kletterführerausgaben als Südkante geführt wurde, schlug Oliver Perry-Smith einen Sicherungsring. Der steckte allerdings an einer völlig anderen

Position als ihn die Kletterer heute vorfinden.

Im Kletterführer von 1965 trägt die Perrykante noch den Vermerk "ungenügend ges." (ungenügend gesichert) und hat folgende Aufstiegsbeschreibung: Schlucht zw. "Wiesenturm" u. unserem Turm

außenhaltend hochspreizen zu kl. Standplatz. Schräg rechtsansteigend u. Mulde an Ring vorbei zu gr. Abs. an der SW-Kante (nachträglich geschlagener Ring). Unterst. über gr. Überhang z. G.

Später wurde der Ring an einen ganz anderen Standort versetzt und zwar an den "kl. Standplatz" vor dem rechtsansteigenden Quergang. Damit veränderte man den Charakter der Route, denn so war eine

der Schlüsselstellen der Route gut abgesichert. Obwohl in aktuellen Kletterführern normalerweise nachträgliche Sicherungsringe gekennzeichnet sind, findet sich an der Perrykante kein Hinweis

darauf.

16. Januar 2022

Dunkelgelbe Felsampel

6.VI.26

Hauptwiesenstein 258. Best.

89. Begehung d. Südkante (Perry-Weg)

Hans Müller

Hans Rößler

Paul Kuntze

Bei strömenden Regen (Tag d. Wolkenbrüche) am Sonnabend bis zur Ottomühle. Unsere Sachen kamen zum trocknen auf den Backofen. Der Sonntag bot ein gutes Wetter, deshalb wurde auf Vorschlag von

Müller H. der Hauptwiesenstein aufgesucht und bestiegen. Zufriedengestellt für diesen Tag konnten wir sein, da uns der Weg besonders genußreich & interessant war. Am Nachmittag unternahmen

wir noch einige Besteigungen im Glasergrund und im vorderen Bielatal.

9. Januar 2022

Ist die Quacke noch so klein ...

Diese Ansichtskarte der Graphischen Kunstanstalt Trau & Schwab, Dresden ist postalisch gelaufen und trägt den Stempel vom 19.7.1918.

Im Kletterführer von 1923 wird der Hohle Turm zwar nicht beschrieben, findet aber unter der Rubrik "Hierüber" Erwähnung. Auch in den folgenden Ausgaben bis einschließlich 1961 wird der Gipfel

genannt, nun allerdings als Hohler Stein.

Der Standort ist gemeinsam mit dem benachbarten Gipfel "Bruder Straubinger" im Kletterführer von 1961 folgendermaßen beschrieben: Beide linker Hand dicht neben dem "Bergsteig" (Schmilka – Gr.

Winterberg) in etwa zwei Drittel Weghöhe, unmittelbar oberhalb der langen Stufenreihe durch die steile Felsgasse.

2. Januar 2022

Versteckter Koloss

Über den Kletterklub Schwedentürmer ist wenig bekannt. Im vom Sächsischen Bergsteigerbund herausgegebenen Personen- und Klublexikon wird lediglich das Gründungsjahr 1953 genannt und Roland

Wankerl (1936–2012) als Gründungsmitglied aufgeführt. Er ging aber bereits 1956 in den Westen. Vermutlich hatte der Klub kein allzu langes Leben.

Auch der Schwedenturm selbst, obwohl von doch beachtlicher Höhe, ist nicht gerade ein sächsischer Modegipfel. Das mag an seinem etwas düster-feuchtem Standort in den

Schwedenlöchern liegen. Zudem lässt sich der von den Brüdern Rudolf und Arymund Fehrmann am 30. April 1905 erstgegangene Alte Weg schlecht absichern. Entsprechend selten wird der Turm von

Kletterern aufgesucht. So lag noch bis Mitte der 1990-er Jahre ein Gipfelbuch aus dem Jahr 1934 auf dem Schwedenturm.